Формирование и развитие письменной речи ребенка

Речь для человека — инструмент общения и самовыражения. И письменная речь тоже должна быть таким инструментом. Когда мы говорим об обучении письму и чтению, нас в первую очередь должна волновать способность малыша формулировать свои мысли в письменной форме и понимать мысли, изложенные другим человеком. При этом каллиграфия и орфография — только вспомогательные средства, хотя и чрезвычайно важные в школьном обучении.

Рассмотрим, как развивается письменная речь дошкольника и учащегося начальной школы и как меняется при этом роль взрослого.

Рисуночное письмо

В дошкольном возрасте дети много рисуют. И это уже не только экспериментирование с инструментами, материалами, с оставляемым на бумаге следом. У малыша развивается самосознание. Он чувствует, переживает, размышляет, а языка для самовыражения ему пока катастрофически не хватает.

Этот язык он находит в рисунках. Сначала это просто эмоции, впечатления от окружающего мира. Потом он находит какое-то сходство своего рисунка и реального предмета. Зачастую это сходство бывает совершенно непонятно взрослому. Например, что может означать такой рисунок?

Малыш говорит: «Это девочка». Где он здесь увидел девочку? Что это за девочка такая? Оказывается, она прыгает!

Позже детский рисунок превращается в целую историю. Рассказывая её, маленький художник дорисовывает новые детали, что-то зачёркивает, закрашивает — в итоге рисунок превращается в сплошное бурое пятно. Но это важный этап: малыш перекладывает свою речь на бумагу — примерно так, как древние люди оставляли сородичам письма на стенах пещеры.

На этом этапе важно, чтобы взрослый побуждал ребёнка рассказывать свои истории, с искренним интересом рассматривал вместе с ним рисунок, не ожидая увидеть там что-то натуралистичное. И конечно, вредна всякая критика типа «Что-то девочка у тебя совсем на девочку непохожа!» или «Что ж ты тут так намазал! Ничего не понятно!»

Каракульное письмо

Когда вы читаете маленькому ребёнку книгу, он смотрит на картинки. И он уверен, что вы читаете именно их. Даже на той странице, где нет текста, а есть только картинки, он просит: «Прочитай!». Вы пытаетесь объяснить, что здесь ничего не написано, а он удивляется: вот же здесь нарисовано, прочитай!

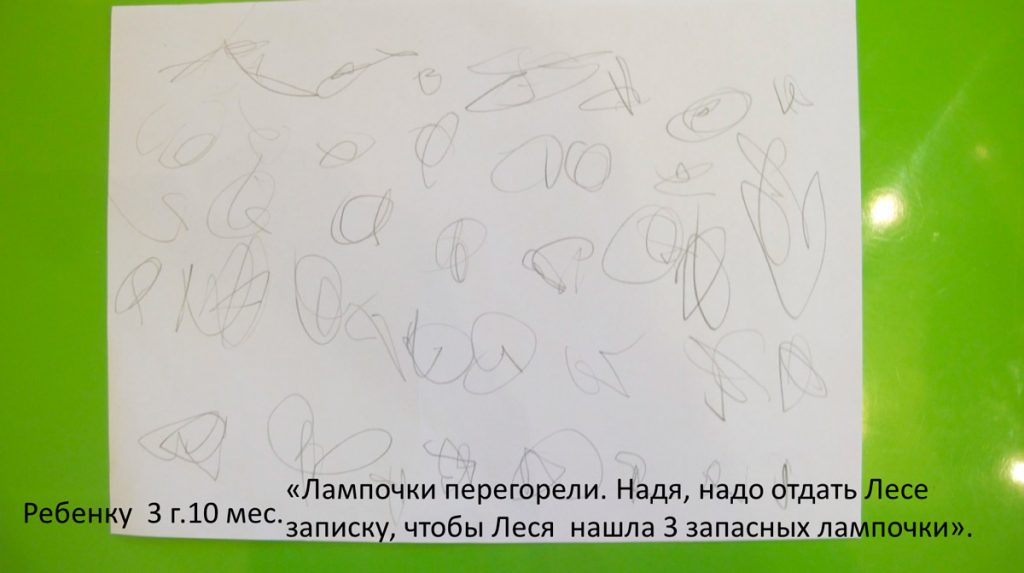

Только ближе к трём годам дети начинают обращать внимание на текст. Постепенно у них формируется концепция письменной речи: ещё не зная букв, не умея слышать в слове отдельные звуки, ребёнок осознаёт, что звучащее слово можно записать этими непонятными значками. Записать так, что другой человек сможет это прочитать!

Малыш начинает подражать взрослым: записывает свою речь. Как правило, в этой записи нет букв, она не разделена на отдельные предложения. Это каракули, похожие на буквы, и располагаются они на бумаге похожим на строчки образом.

И опять ребёнку от взрослого требуется поддержка. Если мы понимаем, какой это серьёзный шаг вперёд к умению писать, то не будем высмеивать каракули. Когда младенец начинает ползать, мы не смеёмся над тем, что он передвигается не так, как взрослые. Мы радуемся, потому что понимаем: ползание — важный шаг в развитии движений, важный шаг в направлении полноценной ходьбы. Мы стимулируем ползание, подбадриваем, умиляемся.

Аналогично с каракулями. Отнесёмся серьёзно! Будем побуждать малыша писать и писать ещё, будем просить его написать нам записку, записать свою историю.

Психофизиологическая подготовка к письму

Для полноценного детского письма необходима серьёзная подготовка. Формирование концепции письменной речи — её важное звено. Но нужна и подготовка другого плана.

Мы пишем буквами, которые обозначают звуки. Значит, ребёнку важно услышать, из каких звуков состоит слово, соотнести каждый звук с буквой. Буквы нужно научиться различать. А это сложные формы, определённым образом расположенные в пространстве: лево-право, верх-низ. Буквы в слове располагаются слева направо, в определённой последовательности. Нужно уметь держать карандаш или ручку и проводить линии определённой формы.

Это требует серьёзной психофизиологической подготовки, развитых нервных механизмов различения, ориентации, зрительно-моторной координации. Готовятся все эти механизмы не в письме или чтении, они развиваются в активном взаимодействии маленького человечка с окружающим миром. Малышу нужно рассматривать, ощупывать предметы, соотносить движения рук с результатом, двигаться между предметами и ориентироваться в пространстве.

Фонематические игры Монтессори и шершавые буквы (3–6)

При письме и чтении звуки речи обозначаются буквами. Маленькому читателю и писателю важно установить соответствие между ними. Когда дошкольник только-только изучает буквы и начинает писать, он пишет, как слышит.

Ему важно слышать звуки точнее, чтобы не пропускать букв, не менять их местами. И помогают в этом игры для фонематического слуха дошкольников. В Монтессори это устные игры, без введения какого-либо обозначения и теоретизирования на тему гласных-согласных, мягких-твёрдых.

В таких играх мало общего с фонематическим подходом традиционных школ. Малыш тренирует способность услышать, как звучит слово. Для работы предлагаются довольно простые слова, где нет расхождений между звучанием и написанием.

Проводятся такие игры просто. Предлагаем ребёнку или небольшой группе детей набор знакомых мелких предметов. Их может быть порядка десяти: машинка, слон, ложка, арбуз, ножницы, гусь, домик, жираф, заяц, индюк…

Сначала предлагаем назвать все эти предметы. Называем, выделяя голосом первый звук. Потом «играем в угадайку»:

—Я загадала предмет… Это слово начинается на «А-а-а-а».

— Арбуз!

— А сейчас я загадала слово на «Л-л-л-л».

— Ложка!

Подобных игр может быть довольно много: на звук в конце или середине слова, на сортировку предметов в зависимости от того, в начале, конце или в середине находится определённый звук.

Одновременно происходит изучение знаменитых шершавых букв. Они хороши тем, что помогают дошкольнику хорошо рассмотреть каждый знак, помогая себе руками, ощупывая его. Это важно для маленького ребёнка, у которого пока не очень хорошо развиты зрительное восприятие и ориентация в пространстве.

Этап начального письма (3–6)

После открытия концепции письменной речи, то есть удивительной возможности точно зафиксировать речь на бумаге, трёхлетка начинает активно писать. Сначала просто каракулями. По мере развития способности слышать звуки и обозначать их ребёнок начинает в свои каракули вставлять отдельные буквы.

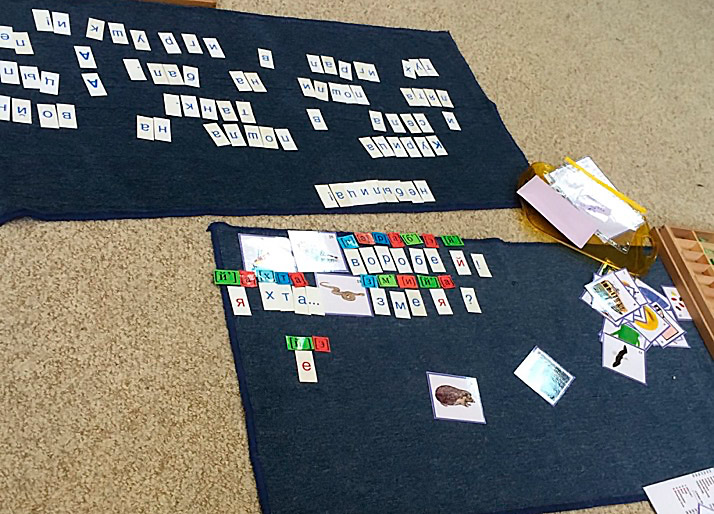

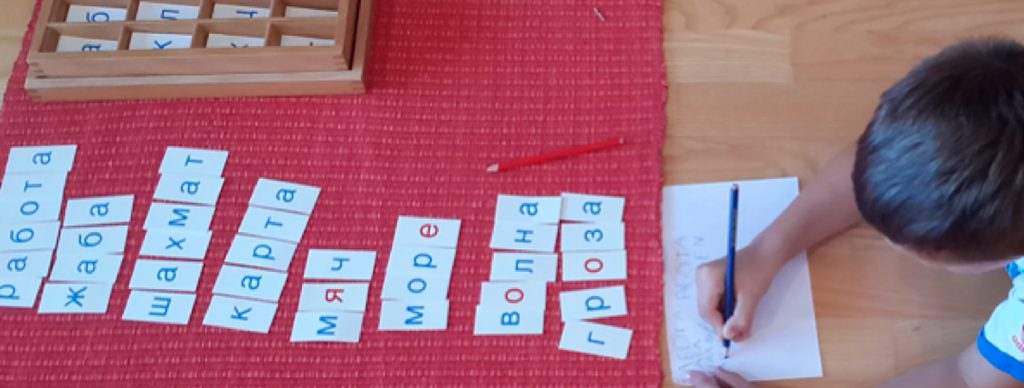

В Монтессори-методе существует прекрасная возможность писать, даже если не все необходимые для этого психофизиологические механизмы развиты: дети делают это с помощью подвижного алфавита. Интерес дошкольников к письму опережает реальную готовность писать так, как взрослые.

Если не помочь ребёнку в период интереса — желание угаснет. И тогда позже мы будем искать способы, как заинтересовать детей этим непростым делом.

Буквы подвижного алфавита вырезаны из дерева. Каждую можно подержать в руках, ощупать, покрутить, расставить по порядку, поменять местами. В процессе работы ребёнок хорошо выучивает знаки, запоминает их ориентацию в пространстве и учится соотносить последовательность букв с последовательностью звуков.

Можно предложить начинающему «писателю» подписать набор предметов. Это должны быть простые слова, в которых нет расхождения между буквой и звуком: дом, кот, стул, слон, шкаф.

Конечно, дети пишут не только то, что мы предлагаем. Многие хотят написать свои слова, которые им чем-то важны. Например, «ламборджини». Как вы думаете, может дошкольник написать такое слово правильно?

На начальном этапе письма и чтения дети решают много сложных задач: услышать звуки, вспомнить соответствующие буквы, расставить их по порядку… Это напоминает начало устной речи. Малыш лепечет, не всегда внятно произносит слова, не выговаривает некоторые звуки… Но мы радуемся и поддерживаем его. И не боимся, что он запомнит неправильное произнесение и всю жизнь будет говорить так!

Аналогично: неверное письмо на этом этапе не должно пугать взрослых. Это развитие, постепенно письмо будет становиться всё более внятным и правильным. А в Монтессори для этого есть необходимые инструменты.

Начальное чтение

Чуть позже начального письма появляется первое чтение. Это более сложная, с интеллектуальной точки зрения, задача, чем письмо. Ребёнку необходимо не только знать буквы и соотносить их со звуками, но и догадаться о значении прочитанного.

Начинающий читатель зачастую не понимает самых простых слов. Он может несколько раз прочитать подпись к картинке: «Гру-зо-вик». А на вопрос, что же ты прочитал, ответить: «Машина». Озвучить написанное или напечатанное в книжке слово не то же самое, что его прочитать!

Продвижение в письме (3–6)

Когда дошкольник только-только начинает писать, идея о том, что в русском языке нет однозначного соответствия между буквой и звуком, будет чрезмерно сложной.

Однажды у нас четырёхлетка написал такое слово: «Айбус». И мы не сразу догадались, что это означает «арбуз». Малыш написал слово так, как он его говорит (он не выговаривает «р») и слышит. Представляете, если бы мы начали ему объяснять, что на самом деле всё не так!

Совсем другое дело в дальнейшем. Что мы делаем, чтобы малыш стал говорить правильнее? Всячески побуждаем его говорить. И сами общаемся с ним внятно и чётко. Что мы должны сделать, чтобы научить ребёнка правильно и грамотно писать? Аналогично: всячески побуждать его писать. Создавать ситуации, пробуждать интерес. Радоваться, поддерживать, не исправлять ошибки. И предлагать написанное нами: внятно, чётко, грамотно.

Ребёнок составляет слова, выделяя фонограммамы

Чтение и грамотное письмо (3–6)

Четырёх-пятилетки начинают читать. И если слово написано не так, как произносится, начинающему читателю бывает очень трудно его понять. Ведь чтение — это не проговаривание написанного вслух. В первую очередь, это понимание чужих мыслей. Дошкольник сначала узнаёт написанное «на слух», проговаривая и слушая себя. И только постепенно начинает узнавать слова «в лицо», глазами.

Для этого мы предлагаем ему большое количество простых слов, которыми можно подписывать предметы, картинки. После того как сам этот процесс чтения станет для малыша понятным и увлекательным, мы предложим следующий шаг.

В Монтессори продумана система знакомства с фонограммами: буквами, которые изменили свой звук и должны быть прочитаны иначе. Такая буква пишется красным цветом, на неё обращают внимание. Например, «арбуз», «травка», «жираф». Сначала ребёнок встречает такие слова при чтении. А потом идёт и составляет их из подвижного алфавита, используя красные буквы для выделения фонограмм.

Осознание правил орфографии (6–12)

Пока дошкольник учится писать и читать, никто не предлагает звуко-буквенного анализа или других излишних теоретических выкладок. Он учится слышать звучащее слово, осознаёт, что оно может быть написано иначе.

Хорошо запоминает написание часто встречающихся слов, причём с особым акцентом на орфографически сложные моменты (они выделялись красным цветом!). Многие дети уже в дошкольном возрасте начинают обобщать то, что позже будет называться орфограммами: «Гриб — грибы».

Но в полной мере они будут заниматься этим на следующем этапе — в классе 6–12. В начальной Монтессори-школе появляется понятие правил, которые дети будут выводить сами на основании своего опыта и собственных исследований. Отсюда появляется чувство языка, чувствительность к орфограммам, без которых любое знание правил будет бесполезным.

Звуко-буквенный анализ возникает только здесь, когда школьник уже и пишет, и читает. Появляется как новый уровень владения языком. Теперь ребёнок составляет транскрипцию слова, значит, в частности, различает твёрдые и мягкие согласные.

И сравнивает её с написанием.

Он задумается, каким способом можно показать, например, что буква «л» в этом слове звучит мягко: «ль». Сравнивает подобранные взрослым примеры и делает вывод.

Таким образом, дети приходят к грамотному письму постепенно, шаг за шагом. И нам, взрослым, важно понимать значение каждого шага, поддерживать ребёнка и не торопить.

Каждый этап важен. Нельзя сразу «впрыгнуть» во взрослость, не побыв ребёнком и подростком. Нельзя сразу писать красиво и грамотно, не прожив периода каракуль, пропуска и перестановки букв, письма без правил. Если перед детьми на каждом этапе будут стоять посильные задачи, то письмо и чтение станут для них радостным и успешным делом.

Фото автора и Монтессори-школы «Алиса»

Источник

Предпосылки овладения письмом при нормальном развитии

В вопросах профилактики нарушения письма у детей важное значение имеют предпосылки овладения письменной речью.

Для успешного овладения письмом у ребенка еще до поступления в школу должны быть сформированы все предпосылки овладения этим видом деятельности.

Л.С. Выготский писал, что подготовка к развитию письменной речи начинается задолго до начала обучения ребенка письму в школе. Письменная речь детей, по Л. С. Выготскому, развивается путем перехода от рисования вещей к рисованию речи. Овладение письменной речью означает усвоение сложной символической системы знаков. Поэтому письмо является результатом длительного развития высших психических функций, личности и поведения ребенка.

Изучению письменной речи, подготовке детей к овладению грамотой

посвящен ряд фундаментальных и разносторонних исследований многих

ученых: Р.Е.Левиной, Е.А.Логиновой, О.В.Правдиной, Е.Н. Российской, И.Н. Садовниковой, О.А. Токаревой и др. Ими был выделен ряд психофизиологических компонентов, необходимых для овладения письменной речью и являющихся предпосылками усвоения письма.

Такие авторы как Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова отмечали, что сохранность и полноценное функционирование центральных и периферических отделов анализаторных систем, их совместная работа является условием нормального протекания процессов чтения и письма. М.М.Безруких, Е.В.Гурьянов, считают необходимым условием хорошее состояние зрительных и моторных функций.

Л.С.Выготский, Р.Е.Левина, подчеркивают необходимый уровень сформированности внимания, памяти, мышления ребенка.

С точки зрения Р.Е.Левиной, чем лучше сформированы произносительная сторона речи, фонематический слух, чем выше степень морфологических и синтаксических обобщений и лингвистических знаний, тем лучше ребёнок оказывается подготовленным к письму.

Р.Е.Левина выделяет ряд предпосылок, которыми ребенок должен овладеть в дошкольном возрасте, необходимых для усвоения фонетического принципа, отражающего написание слов соответственно их произношению, не основываясь на знании правил грамматики. К ним относятся:

— чёткая дифференциация всех звуков речи;

— правильное звукопроизношение;

— владение звуковым анализом и синтезом слов;

— знание букв, чёткое различение их по виду.

Автором указывается, что главный принцип русского правописания – морфологический, является более сложным для усвоения. Для овладения этим принципом необходимо усвоение грамматических правил, определяющих особенности написания различных морфем слова (корня, приставки, суффикса, окончания). Для усвоения морфологического

принципа письма, в качестве необходимых предпосылок, Р.Е. Левиной

выделяются следующие:

— полное усвоение фонетического принципа;

— овладение морфологическим анализом слов необходимым для выявления части слова, содержащей орфограмму;

— овладение, активное пользование приведенным в систему запасом слов;

— предварительное (в дошкольном возрасте) усвоение грамматических норм языка.

Отсутствие, выпадение какого либо звена этого процесса, как указывает Р.Е.Левина, может повлечь за собой невозможность усвоения грамматических правил, не связанных с их незнанием.

По мнению Г.А.Каше, Р.Е.Левиной, М.Е.Хватцева, Г.В.Чиркиной, Д.Б.Эльконина и др., для начала обучения ребенка письму необходим определенный уровень развития его устной речи — разделение внешней и внутренней (смысловой) сторон слова, наличие достаточного словарного запаса, начальная степень грамматичности речи.

Л.С. Цветкова, основываясь на трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, выделяет следующие предпосылки овладения письменной речью:

Первая предпосылка — достаточная сформированность (или сохранность) устной речи, свободное владение ею, способность к аналитико-синтетической речевой деятельности.

Вторая предпосылка — формирование (или сохранность) слухо-пространственного и зрительно-пространственного гнозиса, сомато-пространственных ощущений, разных видов восприятия, ощущений и знаний и их взаимодействия, ориентировка в схеме собственного тела.

Третья предпосылка — сформированность двигательной сферы — разных видов целенаправленного действия (праксиса) руки, подвижности, устойчивости, переключаемости, то есть предметных действий, тонких движений.

Четвертая предпосылка — формирование у детей абстрактных способов

деятельности, то есть постепенный переход от действий с конкретными предметами к действиям с абстракциями.

И пятой предпосылкой является сформированность общего поведения – саморегуляция, регуляция, контроль за действиями, намерения, мотивы поведения.

Предпосылками овладения письменной речью А.Н. Корнев считал формирование следующих навыков:

А) Навык символизации (буквенное обозначение фонем).

Формируется на основе развивающихся у ребенка способностей к символической игре, изобразительной деятельности, рисованию и др.

Б) Моделирование звуковой структуры слова с помощью букв.

Овладение этим навыком на начальном этапе обучения грамоте происходит в два этапа: установление временной последовательности фонем, из которых состоит слово и перевод временной последовательности фонем в пространственную последовательность букв.

В) Формирование графомоторных навыков.

Важнейшей функцией, от которой этот процесс зависит, является зрительно-моторная координация. Поэтому сформированность графомоторных навыков считают одним из показателей так называемой «школьной зрелости».

Особенность письма как сложного комплексного навыка заключается в том, что оно требует объединения и согласования всех трех перечисленных операций.

Е.А. Логинова, опираясь на труды Л. С. Выготского, А. Р. Лурии,

Л. С. Цветковой и других ученых, выделяет два основных и взаимосвязанных уровня предпосылок формирования навыка письма у детей.

1.Нейрофизиологический уровень овладения письмом:

функциональная зрелость анализаторных систем мозга, их координация; перевод звука речи (фонемы) в зрительный образ — графему и в двигательный образ – кинему; сформированность у ребенка зрительного и слухового восприятия, моторных функций, полноценной слухо-оптико-моторной координации (межсенсорного взаимодействия).

2.Психологический уровень овладения письмом:

зрелость психических функций и процессов (мышления, памяти, внимания,

мотивации, произвольной саморегуляции) и т.д.; соматическое состояние ребенка, его слуха; моторная зрелость; состояние артикуляционного аппарата, нормативное произношение всех звуков речи родного языка; развитое фонематического восприятия, владение звуковым анализом и синтезом; сформированность зрительного контроля и зрительно-пространственного восприятия; лингвистическая готовность ребенка к овладению новым видом речевой деятельности; хорошо развитая устная речь.

По мнению И.Н.Садовниковой, процесс письма протекает благодаря согласованной работе четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и двигательного, поэтому овладение письмом представляет собой формирование новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым.

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи: звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического. М. Е. Хватцев подчеркивал, что между фонемами и обозначающими их графемами обязательно должна быть устойчивая связь. На основе внутреннего процесса образования фонемы происходит уже внешний процесс письма: отыскивание и запись нужной буквы с опорой на внутренний слуховой, оптический и кинестетический образ слова.

Недостатки сформированности звукопроизношения и вторичного

нарушения фонематического слуха являются предпосылками артикуляторно-акустической дисграфии. Этот вид дисграфии во многом сходен с дисграфией на почве расстройств устной речи, выделенной М. Е. Хватцевым, и называемой «косноязычие на письме». Опираясь в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на письме. Артикуляторно-акустическая дисграфия связана с недостаточно чёткой слуховой дифференциацией ребёнком акустически близких речевых звуков и выражается в соответствующих буквенных заменах на письме. В норме полные замены одних речевых звуков другими должно исчезнуть к 5-6 годам. Сохраняющиеся замены будут являться предпосылкой артикуляторно-акустической дисграфии.

Неправильное проговаривание слов в процессе их записи приводит к появлению однотипных буквенных замен, о чём говорится в работах

Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой. Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется также в пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. Иногда замены букв на письме могут сохраняться и после их устранения в устной речи. В этом случае можно предположить, что при внутреннем проговаривании нет достаточной опоры на правильную артикуляцию, так как четкие кинестетические образы звуков еще не сформированы. При нарушении звукопроизношения и отсутствии чёткой слуховой дифференциацией речевых звуков можно говорить о несформированности предпосылок овладения навыком письма.

Таким образом, формирование предпосылок овладения письмом представляет собой длительный, динамичный процесс, состоящий из усвоения знаний, приобретения умений изложения мыслей в письменной форме в результате многократного повторения в ходе практической деятельности и зависит от степени сформированности всех сторон речи и состояния психических функций и процессов.

Список литературы

Ананьев, Б.Г. Анализ трудностей в процессе овладения детьми чтением и письмом [Текст] / Б.Г. Ананьев. – Известия АПН РСФСР,1955. – вып. 70.- С. 104 – 151.

Безруких, М.М. Трудности обучения письму и чтению в начальной школе [Текст] / М.М.Безруких. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 84 с.

Выготский, Л. С. Психология развития человека [Текст] / Л.С. Выготский // Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. Д. Б. Эльконина. — М.: Педагогика, 1984. – Т.4. — 432 с.

Гурьянов, Е.В. Психология обучения письму: формирование графических навыков письма [Текст] / Е.В. Гурьянов. – М.: АПН РСФСР, 1959. – 264 с.

Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников [Текст] / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. — Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. – 320с.

Каше, Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда [Текст] / Г.А.Каше. — М.: Просвещение, 1985. – 207 с.

Корнев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей [Текст] / А.Н.Корнев. — СПб.: МиМ, 1997. – 286 с.

Левина, Р. Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи [Текст] / Р. Е. Левина. М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 115 с.

Логинова, Е.А. Нарушения письма [Текст]/ Е.А.Логинова / Под ред. Л.С.Волковой. — СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 208с.

Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека [Текст] / А.Р.Лурия. — М.: Московский ун.,1969. – 504с.

Основы теории и практики логопедии [Текст] / Под ред. Р.Е. Левиной. — М.: Просвещение, 1968. – 173 с.

Правдина, О. В. Логопедия [Текст] / О.В.Правдина. — М.: «Просвещение», 1973. – 272 с.

Российская, Е.Н. Методика формирования самостоятельной письменной речи у детей [Текст] / Е.Н.Росиийская. — М.: Айрис-пресс, 2005. – 240 с.

Садовникова, И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников [Текст] / И.Н.Садовникова. М.: Владос,1995.– 256 с.

Токарева, О. А. Дизартрия [Текст] / О.А.Токарева // Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С. С. Ляпидевского. — М.: Медицина, 1969. — С.114 – 155.

Хватцев, М. Е. Логопедия [Текст] / М.Е.Хватцев // Книга для преподавателей и студентов. – М.: Владос, 2009. — Кн.1. – 272 с.

Цветкова, Л. С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление [Текст] / Л.С.Цветкова. – М.: Юристъ, 1997. – 256 с.

Чиркина, Г.В. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ [Текст] / Г.В.Чиркина / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М.: Аркти, 2005. – 240 с.

Эльконин, Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся [Текст] / Д.Б. Эльконин; Под ред. В.В. Давыдова, Т.А. Нежновой. — М.: Интор, 1998. – 112 с.

Источник