Движущая сила социального развития личности ребенка

§1. Источники и движущие силы социального развития ребенка

Социальное развитие личности представляет собой количественное и качественное изменение личностных структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания. Оно имеет непрерывный и неравномерный характер. Непрерывность его заключается в постоянной потребности социального изменения, сохранения, утраты социального опыта как естественного социального роста человека. Неравномерность социального развития выражается в том, что оно не имеет линейного и постоянного характера. Этот процесс меняется в зависимости от многих факторов, в том числе от возраста, типа темперамента, предрасположенности, состояния человека, условий среды, самоактивности.

Человек, появившись на свет, развивается, формируется и становится личностью. Для социального развития он наделен значительным потенциалом и механизмом его реализации, который с рождения включает определенные для каждого человека биологические, физиологические, психические, энергетические и социальные возможности для развития и самореализации (Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. В. Мудрик и др.). Индивидуальные возможности ребенка определяются основными источниками и их движущими силами, которые обусловливают социальное развитие и воспитание человека.

Источники — «это то, что питает и на основе чего имеет место социальное развитие человека» [12, 54]. Они подразделяются на внутренние (присущие с рождения) и внешние (на основе которых происходит реализация внутренней обусловленности человека).

К основным, наиболее существенным внутренним источникам социального развития, по мнению Л. В. Мардахаева, относятся:

- • Потенциал в виде задатков и возможностей, полученный человеком от рождения и приобретенный им в процессе жизнедеятельности. У каждого ребенка индивидуальный потенциал социального развития значителен. Развиваясь в соответствующих условиях, человек может достичь в личностном плане именно того уровня, к которому он был потенциально предрасположен. Проблема заключается в том, до какого уровня удается реализовать его в процессе социального развития у конкретного ребенка в целом и в тех или иных условиях (дома, в детском саду, школе) в частности.

- • Взаимосвязь и взаимообусловленность в развитии биологического, физиологического, психологического и социального факторов человека. Задержка человека в биологическом, физиологическом или психическом развитии сказывается на социальном, и наоборот.

- • Органы чувств и уровень их развития. С их помощью ребенок познает среду жизнедеятельности. При этом он обогащается и формируется. Характерно, что своеобразие познания ребенка окружающего мира определяется адекватностью его развития, действий и поступков. Недостатки в структуре формирования органов чувств создают для него значительные трудности при взаимодействии со средой жизнедеятельности и ее изучении. При этом восприятие среды имеет индивидуальный характер, обусловленный уровнем и особенностями его органов чувств.

- • Врожденные рефлексы. Именно они позволяют ребенку поддерживать жизнедеятельность, проявлять себя, реализовывать свои индивидуальные возможности и потребности в процессе социального развития и воспитания [12, 55-561.

К внешним источникам, стимулирующим социальное развитие и воспитание ребенка, относится все то, что его окружает и с чем он непосредственно и опосредованно взаимодействует. Например, на микроуровне — это конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта: семья, школьные коллективы, неформальные групповые объединения, отдельные личности. На ме~ зоуровне — СМИ, искусство, литература, которые во многом определяют интересы ребенка, его нравственные ценности и идеалы, общее восприятие им мира и тех явлений, которые происходят вокруг него (М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев, Н. Н. Михайлова, Р. В. Овчарова).

Движущие силы — один из важнейших факторов, которые обеспечивают реализацию потенциальных источников социального развития, воспитания и обучения ребенка. Они также подразделяются на внутренние и внешние (Л. В. Мардахаев).

Внутренние движущие силы, обеспечивающие развитие личности ребенка, способствуют реализации его индивидуального потенциала в процессе социализации. К основным из них относятся неосознаваемые и осознаваемые биопсихические механизмы.

Неосознаваемые механизмы развития человека обусловлены физиологическими и психическими потенциями, которые получает ребенок от рождения. Их характерной особенностью является то, что они функционируют на уровне подсознания (рефлекторно), им присуща ранняя активность и стабильность. Наиболее существенное влияние они оказывают на психологическое и социальное развитие растущего человека.

К наиболее важным движущим силам, обеспечивающим функционирование неосознаваемых механизмов человека, Л. В. Мардахаев относит:

A) Устремленность в самом раннем возрасте к тому человеку, в ком ребенок чувствует наибольшую потребность и защищенность, преимущественно к матери.

Б) Эмоциональная заразительность ребенка. Уже на первом месяце жизни ребенка можно наблюдать, что вид улыбающейся мамы, подходящей к нему, вызывает у него улыбку.

B) Эмоциональная обусловленность активности и устремленности ребенка. Ребенок с момента рождения нуждается во внимании и ласке, что способствует поддержанию и укреплению его эмоциональной обусловленности. Неразумность в проявлении любви к ребенку нередко приводит к вседозволенности, формированию эгоцентризма.

С таким ребенком приходится тяжело взаимодействовать его социальному окружению.

- Г) Подражательность. Благодаря подражательности ребенок неосознанно усваивает первый (изначальный) социальный опыт: отношения к чему-либо, нормы поведения, действий и поступков.

- Д) Внушаемость в раннем детстве выступает значительным двигателем действий и поступков ребенка, его отношения к различным явлениям, реакциям на что-либо и пр. Внушаемость воздействует на подсознание. Влияние внушения достаточно сильно, если оно направлено на оценку, характеристику или перспективу безопасности человека, его здоровья и благополучия. При наличии у человека негативного опыта, соответствующего внушаемому воздействию, его влияние значительно возрастает. Например, «дети улицы», имеющие негативный опыт поведения, объединяются в «стаю». Для них лидер «стаи» является авторитетом. Его пример, действия обладают внушающим воздействием и побуждают невольно подражать ему в отношениях и поведении, беспрекословно подчиняются его указаниям.

- Е) Потребность человека в социальном общении появляется с рождения и требует удовлетворения. Такая потребность получает именно в семье наибольшую возможность в реализации.

- Ж) Любознательность, как и потребность в общении, существенно влияет на социальное развитие человека. Эти потребности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

- 3) Активность присуща ребенку с рождения. Она проявляется в общей динамике поведения, способствуя формированию организма ребенка в целом [12, 59-601.

Осознаваемые механизмы социального развития обусловлены всевозрастающей ролью сознания человека с учетом его возраста и способствуют дальнейшему социальному развитию, воспитанию и обучению. В основе их лежит влияние формируемого сознания на саморазвитие и самовоспитание. К осознаваемым механизмам развития относят:

- А) Осознаваемые механизмы, связанные с психикой человека: саморазвитие психики человека, эмоциональная восприимчивость, волевая активность.

- Б) Осознаваемые механизмы, связанные с развитием сознания: социальная предрасположенность к развитию; уровень развития сознания человека как основы социальной перспективы; интеллектуальные потребности, желания, интересы, устремления, цели, идеалы; самокритичность и самоуправление своими эмоциями, поведением.

Между внутренними движущими силами (неосознаваемыми и осознаваемыми) социального развития человека существует тесная взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимодополнение. Учет их своеобразия обеспечивает наиболее действенное направление и интенсивное индивидуальное развитие и воспитание ребенка.

Выделяют внешние движущие силы, обеспечивающие реализацию личностного потенциала ребенка. Они стимулируют, активизируют или сдерживают социальное развитие и воспитание ребенка. К ним относятся:

A) Среда непосредственного воздействия на микроуровне: уход за ребенком; семья; среда жизнедеятельности и воспитания; коллективы и группы, в отношения с которыми вступает ребенок; отдельные личности, мнение и деятельность которых имеют особое значение для ребенка; воспитание.

Б) Среда непосредственного и опосредованного воздействия на ребенка на мезоуровне: средства массовой коммуникации, компьютерные технологии, искусство, литература и пр.

B) Социально-психологические факторы среды, выполняющие роль внешних движущих сил: доверие; соответствие групповым ожиданиям (выполнение ролевых предписаний, стереотипы действий и поступков); наличие референтной группы (имеет особую значимость при оценке поступков ребенка) и авторитета; взаимопомощь, поддержка (М. А. Галагузова, И. С. Кон, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик и др.).

Между всеми внутренними и внешними движущими силами социального развития ребенка существует тесная взаимосвязь и взаимодополнение. Характерно, что развитие ребенка в одном направлении стимулирует и активизирует его развитие в других сферах творчества и жизнедеятельности. Следует отметить, что направленная активность ребенка не означает разносторонность его становления, а лишь способствует созданию условий для этого. В этом случае необходимы направленные усилия по стимулированию активности ребенка, его самопроявления в других сферах с целью достижения его наиболее разностороннего развития.

Источник

Человек, появившись на свет, развивается и формируется как личность. Индивидуальные возможности ребенка определяются источниками и их движущими силами, которые обусловливают социальное развитие и воспитание человека. Для социального развития он наделен значительным потенциалом и механизмами его реализации.

Потенциальные возможности развития и самореализации человека включают биологические, физиологические, психические, энергетические и социальные задатки. Они либо реализуются, либо нет. В первом случае происходит их укрепление, приобретение нового качественного содержания и возможностей.

Реализацию потенциала человека можно сравнить с природой бутона красивого цветка. Он может созреть и раскрыться во всей своей красоте, либо увянуть, так и не раскрывшись. Потенциальные возможности развития особенно велики с рождения, когда ребенок предрасположен к значительной динамике роста. Их полная реализация позволяет человеку достичь высокого уровня самосовершенства.

Для обеспечения наиболее целесообразных условий саморазвития ребенка, воспитателю необходимо знать его индивидуальные возможности, динамику их изменения и факторы, от которых в большей или меньшей степени они зависят.

В результате изучения главы 8 студент должен:

знать

- • внутренние и внешние источники и движущие силы социального развития, социализации человека;

- • роль самого ребенка в социальном самосовершенствовании;

уметь

• учитывать потенциал внутренних и внешних источников и движущих сил в стимулировании социального развития, социализации ребенка;

владеть

• знаниями, необходимыми для учета индивидуальных возможностей (источников и движущих сил) в процессе стимулирования (коррекции) социализации ребенка.

Источники социального развития, социализации человека

Источники – это то, что питает социальное развитие и на основе чего происходит социализация человека. Они подразделяются на внутренние – присущие уже новорожденному, и внешние – те, на основе которых осуществляется реализация его внутренней социальной обусловленности.

К наиболее существенным внутренним источникам социального развития человека относятся следующие.

- 1. Потенциал в виде задатков и возможностей, полученный человеком от рождения и приобретенный им в процессе жизнедеятельности. У каждого ребенка индивидуальный потенциал социального развития значителен. Развиваясь при соответствующих условиях человек может достигнуть именно того уровня, к которому он потенциально был предрасположен. Проблема заключается в том, до какого уровня удается реализовать его в процессе социального развития у конкретного ребенка в целом, в тех или иных условиях (дома, в детском саду, школе), в частности.

- 2. Взаимосвязь и взаимообусловленность в развитии биологического, физиологического, психологического и социального. Задержка человека в биологическом, физиологическом или психическом развитии сказывается и на социальном. Возможна и обратная зависимость.

Человек, не получивший возможность активного социального развития в самом раннем возрасте, ограничен в жизненном цикле по сравнению со своими сверстниками. Известно, что «Маугли» долго не живут. Особенно тесно взаимосвязаны психическое и социальное. Задержка в социальном плане особенно сказывается на психическом развитии ребенка и наоборот. Об этом свидетельствуют данные воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и воспитываемых в домах ребенка, интернатах, детских домах.

3. Органы чувств, уровень их развития. Ребенок познает среду жизнедеятельности с помощью органов чувств. Восприятие носит индивидуальный характер, обусловленный уровнем и своеобразием развития органов чувств. Недостатки в структуре развития органов чувств создают для ребенка значительные трудности во взаимодействии со средой жизнедеятельности, познании ее, оказывают влияние на адекватность его развития, действий и поступков.

Например, слепому ребенку непонятна гамма цветов, красок, света. Для него значительно богаче восприятие гаммы звуков, тепла. Данный фактор определяет отличное от сверстников социальное развитие ребенка с особыми нуждами и его проявление в среде жизнедеятельности.

Органы чувств динамичны. Чем раньше их начинают целенаправленно развивать, тем большего уровня они достигают и, наоборот, нереализованный потенциал того или иного органа чувств, ведет к его затуханию.

4. Врожденные рефлексы. Именно они позволяют ребенку поддерживать жизнедеятельность, реализовывать индивидуальные возможности и потребности в процессе социального развития и воспитания.

К внешним источникам (факторам) социального развития ребенка, стимулирующим его воспитание, относится то, что его окружает и с чем он непосредственно и опосредованно взаимодействует.

На микроуровне – это конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта: семья, школьные трудовые коллективы, неформальные группы и объединения, отдельные личности. Также важное значение имеют предметы, с которыми взаимодействует ребенок, познавая окружающую среду – это игрушки, игры, мебель.

На мезоуровне – это средства массовой коммуникации, печать, радио, телевидение, искусство, литература. Они во многом определяют интересы ребенка, его нравственные ценности и идеалы, общее восприятие им мира и тех явлений, которые происходят вокруг него.

Источник

Äàëåå: Ëåêöèÿ 10. Íàñëåäñòâåííîñòü, ñðåäà

Ââåðõ: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Íàçàä: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Ëåêöèÿ 9. Ïîíÿòèÿ ëè÷íîñòè è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Äâèæóùèå ñèëû, óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

÷åëîâåêå âûäåëÿþò òðè ãðàíè: áèîëîãè÷åñêîå îñíîâàíèå (èíäèâèä);

ñîöèàëüíîå îñíîâàíèå (ëè÷íîñòü); «÷åëîâå÷åñêîå â ÷åëîâåêå»

(èíäèâèäóàëüíîñòü). Ëè÷íîñòü îòðàæàåò ñîöèàëüíîå íà÷àëî â

÷åëîâåêå. Ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü» — ýòî ñîöèàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà,

óêàçûâàþùàÿ íà òå åãî êà÷åñòâà, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ ïîä âëèÿíèåì

îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îáùåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè. Åñëè ÷åëîâåê äîñòèãàåò

òàêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü åãî íîñèòåëåì ñîçíàíèÿ è

ñàìîñîçíàíèÿ, ñïîñîáíûì íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïðåîáðàçóþùóþ äåÿòåëüíîñòü, òî

òàêîãî ÷åëîâåêà íàçûâàþò ëè÷íîñòüþ.

Ëè÷íîñòü — ýòî ñèñòåìà îòíîøåíèé (äðóæåñêèõ, ñåìåéíûõ,

ïðîèçâîäñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ò.ä.), à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿþòñÿ

îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè.

Ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè:

íàïðàâëåííîñòü — ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîòðåáíîñòÿõ, èíòåðåñàõ, èäåàëàõ,

óáåæäåíèÿõ, óñòàíîâêàõ, äîìèíèðóþùèõ ìîòèâàõ äåÿòåëüíîñòè è ïîâåäåíèÿ,

ìèðîâîççðåíèè, ýìîöèÿõ;

çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè;

èíäèâèäóàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè — ïðîÿâëÿþòñÿ â

ñïîñîáíîñòÿõ, òåìïåðàìåíòå, õàðàêòåðå, âîëåâûõ êà÷åñòâàõ.

×åëîâåê íå ðîæäàåòñÿ ëè÷íîñòüþ, à ñòàíîâèòñÿ åþ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ. Â

ïåäàãîãèêå ïîñòîÿííî ñòàëêèâàëèñü äâà ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ ñóùíîñòè

ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè:

áèîëîãè÷åñêèé — ýòîò ïîäõîä îáóñëîâëèâàåò ïðîöåññ ðàçâèòèÿ

ëè÷íîñòè ñóãóáî ïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè è, ïðåæäå âñåãî, òåìè, êîòîðûå ïðèñóùè

÷åëîâåêó îò ðîæäåíèÿ;

ñîöèîëîãè÷åñêèé — ýòîò ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðåîáëàäàþùåå

âëèÿíèå íà ÷åëîâåêà îêàçûâàþò ñîöèàëüíûå ôàêòîðû.

Îäíàêî ëè÷íîñòü — ýòî öåëîñòíàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé íàõîäèò îòðàæåíèå êàê

áèîëîãè÷åñêîå, òàê è ñîöèàëüíîå.

Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè — ýòî ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ïîä âëèÿíèåì

âíåøíèõ è âíóòðåííèõ, óïðàâëÿåìûõ è íåóïðàâëÿåìûõ ñîöèàëüíûõ è ïðèðîäíûõ

ôàêòîðîâ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè:

ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå — âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîðôîëîãè÷åñêèå (ðîñò, âåñ, îáúåì),

áèîõèìè÷åñêèå (ñîñòàâ êðîâè, êîñòåé, ìûøö) è ôèçèîëîãè÷åñêèå (ïèùåâàðåíèå, êðîâîîáðàùåíèå, ïîëîâîå

ðàçâèòèå è ñîçðåâàíèå) èçìåíåíèÿ;

ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå — ñâÿçàíî ñ ïñèõè÷åñêèìè (ñîâåðøåíñòâîâàíèå

ïàìÿòè, ìûøëåíèÿ, âîëè, ðàçâèòèå ýìîöèé, ïîòðåáíîñòåé, ñïîñîáíîñòåé,

õàðàêòåðà), äóõîâíûìè (íðàâñòâåííîå ñòàíîâëåíèå), èíòåëëåêòóàëüíûìè (óãëóáëåíèå è ðàñøèðåíèå çíàíèé,

èíòåëëåêòóàëüíûé ðîñò) èçìåíåíèÿìè.

Äâèæóùèå ñèëû ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè — ýòî ïðîòèâîðå÷èÿ:

îáùèå (óíèâåðñàëüíûå) ïðîòèâîðå÷èÿ — ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâåêà (ìàòåðèàëüíûìè è

äóõîâíûìè) è âîçìîæíîñòÿìè èõ óäîâëåòâîðåíèÿ; à òàêæå ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â íàðóøåíèè

ðàâíîâåñèÿ ìåæäó îðãàíèçìîì è ñðåäîé, ÷òî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ïîâåäåíèÿ, íîâîìó ïðèñïîñîáëåíèþ

îðãàíèçìà;

èíäèâèäóàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ — ïðîòèâîðå÷èÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ

îòäåëüíî âçÿòîãî ÷åëîâåêà;

âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ âîçíèêàþò íà ïî÷âå «íåñîãëàñèÿ ñ ñîáîé» è

âûðàæàþòñÿ â èíäèâèäóàëüíûõ ïîáóæäåíèÿõ ÷åëîâåêà, îäíî èç îñíîâíûõ

âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé — ðàñõîæäåíèå ìåæäó âîçíèêàþùèìè íîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè è âîçìîæíîñòÿìè èõ óäîâëåòâîðåíèÿ (íàïðèìåð, ìåæäó ñòðåìëåíèåì

ñòàðøåêëàññíèêîâ ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ è

ðåàëüíûì óðîâíåì ðàçâèòèÿ èõ èíòåëëåêòà, ñîöèàëüíîé çðåëîñòè, òî åñòü

òèïè÷íû ïðîòèâîðå÷èÿ: «õî÷ó-ìîãó», «õî÷ó-íàäî», «çíàþ-íå çíàþ» è

äð.);

âíåøíèå ïðîòèâîðå÷èÿ ñòèìóëèðóþòñÿ ñèëàìè èçâíå, îòíîøåíèÿìè

÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ëþäüìè, îáùåñòâîì, ïðèðîäîé (íàïðèìåð, ìåæäó

âîçìîæíîñòÿìè ÷åëîâåêà è òðåáîâàíèÿìè îáùåñòâà).

Óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè.

Äåÿòåëüíîñòü — âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ àêòèâíîñòü ÷åëîâåêà,

ðåãóëèðóåìàÿ îñîçíàâàåìîé öåëüþ.

Ñòðóêòóðà äåÿòåëüíîñòè: 1. Öåëü è ìîòèâ. 2. Ñèñòåìà äåéñòâèé è îïåðàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå öåëè. 3. Ñèñòåìà êîíòðîëÿ, êîððåêöèè äåéñòâèé. 4. Îöåíêà ðåçóëüòàòà.

ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò âñåñòîðîííåå è öåëîñòíîå ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, ôîðìèðóåòñÿ åãî îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó ìèðó.

Äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà íà äàííîì

âîçðàñòíîì ýòàïå è îïðåäåëÿåò öåëîñòíîå ðàçâèòèå åãî ïñèõèêè, íàçûâàåòñÿ

âåäóùèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè (òåðìèí ââåë îòå÷åñòâåííûé ïñèõîëîã

À. Í. Ëåîíòüåâ):

â ìëàäåí÷åñòâå (îò 2 ìåñ. äî 1 ãîäà) âåäóùèì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî-ýìîöèîíàëüíîå îáùåíèå ñî âçðîñëûì, óäîâëåòâîðÿþùåå

ïîòðåáíîñòü ðåáåíêà â îáùåíèè;

â ðàííåì âîçðàñòå (îò 1 ãîäà äî 3 ëåò) — ïðåäìåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü,

óäîâëåòâîðÿþùàÿ ïîòðåáíîñòü â ïîçíàíèè ïðåäìåòíîãî ìèðà;

â äîøêîëüíîì âîçðàñòå (îò 3 äî 6-7 ëåò) — ñþæåòíî-ðîëåâàÿ èãðà,

êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò íîâûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà: áûòü êàê âçðîñëûé, áûòü

ñàìîñòîÿòåëüíûì;

â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå (îò 6-7 äî 10-11 ëåò) — ó÷åáíàÿ

äåÿòåëüíîñòü, â êîòîðîé ðåàëèçóþòñÿ ïîòðåáíîñòè â ó÷åíèè (ïîòðåáíîñòü â

ïîçíàíèè îêðóæàþùåãî ìèðà), â ñòðåìëåíèè ñòàòü âçðîñëûì;

â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå (ñ 10-11 äî 14-15 ëåò) — èíòèìíî-ëè÷íîå

îáùåíèå, óäîâëåòâîðÿþùåå ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè ñî ñâåðñòíèêàìè;

â þíîñòè (ñ 15 äî 17 ëåò) — ó÷åáíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,

êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòü â ñàìîîïðåäåëåíèè.

Îáùåíèå — ñëîæíûé è ìíîãîïëàíîâûé ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ

êîíòàêòîâ ìåæäó ëþäüìè, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òðè ïðîöåññà: êîììóíèêàöèþ (îáìåí

èíôîðìàöèåé), èíòåðàêöèþ (îáìåí äåéñòâèÿìè) è ñîöèàëüíóþ ïåðöåïöèþ

(âîñïðèÿòèå è ïîíèìàíèå ïàðòíåðà).

Êëàññèôèêàöèÿ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè (ôàêòîð — ýòî

ïðè÷èíà, äâèæóùàÿ ñèëà êàêîãî-ëèáî èçìåíåíèÿ, ÿâëåíèÿ):

íàñëåäñòâåííîñòü; ñðåäà; âîñïèòàíèå.

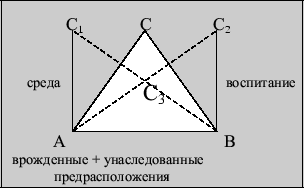

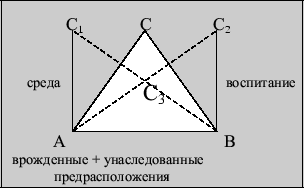

Ñõåìà âëèÿíèÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ íà ðàçâèòèå ëè÷íîñòè (â òðàêòîâêå

É. Øâàíöàðà, 1978).

Ñõåìà 2

Áàçó îáðàçóþò âðîæäåííûå è óíàñëåäîâàííûå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ, òî åñòü

íàñëåäñòâåííîñòü. Âðîæäåííûå è óíàñëåäîâàííûå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ

ðàçâèâàþòñÿ ïðè âîçäåéñòâèè ãëàâíûõ âíåøíèõ âëèÿíèé — ñðåäû è

âîñïèòàíèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ ìîæåò áûòü îïòèìàëüíûì

(ñì. ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê ![]() ), ëèáî íåãàðìîíè÷íûì ïðè

), ëèáî íåãàðìîíè÷íûì ïðè

ïåðåîöåíêå îäíîãî èëè äðóãîãî ôàêòîðà (ñì. òðåóãîëüíèêè ![]() è

è

![]() ). Òàêæå âîçìîæíî, ÷òî âðîæäåííàÿ è óíàñëåäîâàííàÿ áàçà íåäîñòàòî÷íî

). Òàêæå âîçìîæíî, ÷òî âðîæäåííàÿ è óíàñëåäîâàííàÿ áàçà íåäîñòàòî÷íî

ðàçâèâàåòñÿ êàê ñðåäîé, òàê è âîñïèòàíèåì (ñì. òðåóãîëüíèê ![]() .

.

Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè çàâèñèò îò ñîãëàñîâàííîñòè

äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ íàñëåäñòâåííîñòè, ñðåäû è âîñïèòàíèÿ.

Äàëåå: Ëåêöèÿ 10. Íàñëåäñòâåííîñòü, ñðåäà

Ââåðõ: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

Íàçàä: Òåìà IV. Óñëîâèÿ è

ßÃÏÓ, Îòäåë îáðàçîâàòåëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

09.06.2010

Источник