Что делать если у ребенка задержка психического развития

Автор Светлана На чтение 14 мин. Просмотров 694 Опубликовано 23.10.2019

Совсем не удивляюсь, а даже улыбаюсь, когда слышу, что ребенок с ЗПР не хочет заниматься, потому что для таких детей это нормально. Вопрос в том, что же с ним делать, ведь программу в саду и школе осваивать все-таки надо. И как бы наши особые детки ни отказывались от навязываемых занятий, обучаться они могут, и лучше, чем мы думаем. Единственный минус – они предпочитают выполнять только увлекательное для них, что вызывает неподдельный искренний интерес и отклик. Тогда такие дошколята проявляют потрясающие познавательные способности, внимание, память, логику и воображение.

Чтобы как-то внедрить знания, положенные по программе обучения, родителям и педагогам приходится потрудиться. К сожалению, не всегда под боком есть школа, где дается адаптированная программа для детей с ЗПР по всем предметам. Чаще путевка выдается в обычную школу, где даже классы коррекции уже давно расформированы. В обычной программе много нюансов, которые умственно наши особята вполне потянут, но вот психическая незрелость мешает это сделать. Как быть?

Запомните: ребенок с ЗПР нуждается в постоянной поддержке со стороны взрослых (родителей). Ему требуется гораздо больше времени, чтобы усвоить новое! У некоторых есть такая фишка, как принципиальное отторжение нового, и часто связано это с поверхностным вниканием в суть дела, инфантильностью, неустойчивым вниманием – ребенку не хочется вновь и вновь прикладывать усилия, проявлять волю (что и так само по себе страдает у него от природы) и постигать глубины. Вам придется взять за правило систематически повторять одно и то же много раз, постоянно вести контроль за его учебной деятельностью, но совмещать это с щадящим режимом и максимальной мотивацией на успех, опираясь на его ведущие познавательные интересы!

Сложно? Очень! Говорю вам как мама девочки с ЗПРР, ОНР и СДВГ! Иногда кажется, что ты идешь в гору под прямым углом, постоянно спотыкаясь, и нет этому пути ни конца ни края. Однако это не так. Это лишь наша усталость. А ребенок в определенный момент выдает все знания, умения и навыки, которые я ей прививала ежедневным трудом. Итак, мои рекомендации и советы, как заниматься с ребенком с ЗПР, если он не хочет. И немного о причинах нежелания.

Ребенок с ЗПР не хочет заниматься, почему

Я перечислю основные причины, почему ребенок с ЗПР не хочет заниматься. Они отчетливо проявляются у моей дочки, и есть почти у всех детей с данным диагнозом. Что-то выходит на первый план, что-то менее примечательно, но обходить эти «острые углы» при планировании занятий приходится в любом случае.

Общая инфантильность

Я писала в другой статье более подробно про инфантильность в поведении детей с ЗПР. Они развиваются с задержкой на 1-3 года относительно сверстников, потому их эмоционально-волевая сфера, познавательный интерес не соответствуют реальному возрасту. Им свойственны дурашливость, излишняя веселость, максимальная жизнерадостность, несоблюдение границ «ребенок-взрослый», неустойчивость интересов, неумение совладать с эмоциями, преобладание физиологических потребностей над другими, сенсорная жадность (тяга к ощущениям) и т.д.

Такому ребенку сложно сконцентрироваться на последовательном выполнении заданий, усвоении определенного объема информации. Им попросту неинтересно, трудно, не хочется делать усилий и явно не хватает мотивации для этих самых усилий. Они моментально теряют нить происходящего и улетают в свой мирок. Какие буквы, какие цифры…

У них отсутствует чувство ответственности, слабо развита критичность мышления по отношению к себе. Они быстро пресыщаются одним видом деятельность и устремляются снова в свою игру и получение ощущений, которые им нравятся.

Повышенная утомляемость и возбудимость

Дети с ЗПР имеют плохо отрегулированную систему процессов возбуждения и торможения. Они то перевозбуждаются, то впадают в состояние анабиоза, ничего не видя и не слыша вокруг. От этого нервная система истощается быстрее, работоспособность падает. Учитывая то, что многие дети среди них плохо воспринимают информацию на слух, страдают от нарушений мелкой моторики, обладают ограниченными возможностями концентрировать внимание и другими особенностями, можно с уверенностью сказать, что им приходится напрягаться в течение дня гораздо больше, чем обычным сверстникам. Они находятся в постоянном стрессе и напряжении, и лишнее усилие где-то на уроке или дома – дополнительная нагрузка.

Низкий уровень свойств внимания

При задержке психического развития внимание всегда отличается плохой концентрацией, малым объемом, неустойчивостью. От этого они половину выдаваемой информации просто не понимают или пропускают мимо ушей. Здесь задействованы низкая мотивация, несформированность механизма произвольности, высокая отвлекаемость, неправильное распределение внимания, избирательность интересов, а, соответственно, и внимания.

Низкий уровень свойств памяти

Конечно, не у всех детей с ЗПР страдает память, но в большинстве случаев наблюдаются снижение скорости запоминания, объемов вмещаемой информации, плохо развитая непроизвольная память, преобладание наглядной над словесной, нарушения механической, плохая переработка воспринимаемого и т.д. Если говорить обобщенно, то ребенок в единицу времени запоминает меньше материала, а после хуже его воспроизводит.

Низкий уровень развития мышления и речи

У ребенка с ЗПР почти отсутствует ориентировочный компонент при выполнении заданий, чаще все делается бездумно и без оглядки даже на любезно предоставленный шаблон. Также отмечаются несформированность поисковой мотивации, стереотипность и поверхностность мышления, недостаточный уровень развития логических процессов мышления: обобщения, классификации, сравнения, анализа, синтеза, отрицания, сериации, абстрагирования и т.д. Такому малышу сложно познавать окружающий мир, проводить аналогии, сопоставлять предметы и явления между собой, а после преобразовывать полученную информацию своими силами.

Речь всегда связана с мышлением, потому она тоже развивается по дефектному пути. При ЗПР мы можем наблюдать разрыв между внутренней речью и внешней (сложно оформить мысли словами, хотя они есть), дошколятам сложно программировать свое высказывание, осмыслить предложение, синтаксически выстроенное в усложненной форме.

Детки с задержками психики также страдают от несформированности способности создавать новые образы, замедленного формирования мыслительных операций, склонности к выбору действия по ситуации или относительно несущественных признаков предмета/явления. Хотя при оказании помощи они могут выполнять задание и максимально приблизиться в этом к норме. Но шаблонность мыслительного процесса все равно преобладает.

Низкий темп выполнения заданий

Это как само собой разумеющийся факт, если учесть все, что я написала выше. Мысли ребенка формируются медленнее, высказывание намеревается дольше, обработка информации затруднена, вот вам и зависание, низкий темп работы и «выход в астрал». Это достаточно специфические трудности при обучении детей с ЗПР.

Нарушение общей и мелкой моторики

Не у всех, но у многих детишек с данным диагнозом есть отклонения в крупной и мелкой моторике. Они неуклюжи, часто падают, позже садятся, идут, шагают по ступенькам, могут отличаться плохой координацией. Пальчики на руках малоподвижны, манипулятивная функция кисти развита слабо – создается ощущение, что рука деревянная. Это мешает развитию воображения и творческим навыкам, которые стимулируют речь, мышление и другие психические функции.

Сниженная познавательная деятельность

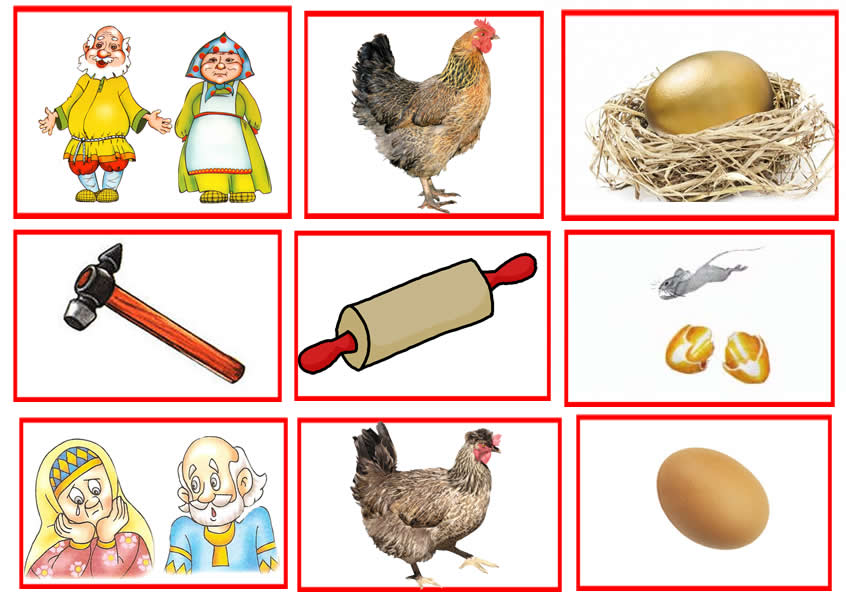

Характерной чертой ЗПР является отсутствие мотивации познавательной деятельности. Ребенок позже начинает интересоваться окружающим миром, взаимодействием предметов между собой и их свойствами. Он недостаточно набирает сенсорных знаний о них, потому не может воспринять поток информации где-то на уроке – его уровень ниже требуемого. Временные, абстрактные понятия долго остаются непонятыми и непрочувствованными. Такие дети почти не усваивают то, что нельзя опознать наглядно. Им необходимо зрительное подкрепление для осмысления понятия. К сожалению, далеко не все мы можем пояснить наглядно.

Трудности в понимании инструкций

Состояние вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ЗПР обуславливает плохое понимание инструкций, условий задач и т.д. Он теряет нить происходящего, ему не совсем понятен смысл того, что он должен делать и зачем. Там, где задействованы сложные, многоступенчатые словесные инструкции, с громоздкими морфологическими и синтаксическими особенностями, такой ребенок теряется.

Повышенная тревожность и низкая самооценка

Это очень серьезная проблема в воспитании и обучении детей с ЗПР, потому что у 9 детей из 10 есть и то, и другое. Эти ребятишки всегда находятся в состоянии легкого страха что-то потерять, упустить. Они боятся потерять связь с любимыми людьми, оказаться где-то в одиночестве, потеряться самому и т.д. Они всегда тревожатся, когда кто-то куда-то уходит.

Самооценка снижается постепенно, по мере взросления, когда ребенок все больше и больше интуитивно чувствует, что он «не такой». Если родители позволяют себе постоянно высказываться в стиле «какой же ты бестолковый», «ты снова ничего не понимаешь», «опять все сделал не так», мотивация снижается с каждым разом больше, а уровень тревожности и неуверенности растет. Критика со стороны очень негативно влияет на желание такого малыша заниматься и обучаться. Они перестают верить в свои успехи. Они смиряются, что «тупые», как и говорят близкие люди…

Ребенок с ЗПР не хочет заниматься, что делать, как справиться

Такие типичные затруднения при взаимодействии с ребенком ЗПР выбивают из колеи многих родителей, но бороться с этим можно. В первую очередь перестаньте раздражаться на его медлительность и сниженную работоспособность. Он делает это не назло вам. Не кричите, не торопите, а старайтесь действовать в его ритме. Если дитя устало после 5-минутного разбора звукового состава слова, дайте ему передохнуть. Пусть займется тем, что интересно.

Всегда включайте в план работы то, что увлекает его больше всего. И оставляйте данное занятие на потом. Это будет мотивацией для ребенка выполнить «нелюбимые» задания относительно сносно.

Поддерживайте любую инициативу, связанную с познавательной деятельностью, и раскручивайте эту ниточку. Используйте в качестве опоры ведущие интересы и нанизывайте на них по крупице требуемые знания. Если малыш интересуется машинками, берите их в качестве демонстрационного материала при изучении цветов, геометрических фигур, величин и т.д.

Всегда давайте ребенку шаблон выполнения действий. Он не догадается сам, как делать задание, глядя на картинки и иллюстрации в книге. Ему нужна опора – некий маячок, относительно которого он будет двигаться.

При изучении новых тем опирайтесь на ранее хорошо усвоенные и отработанные материалы.

Обязательно привлекайте наглядные пособия. Старайтесь как можно больше иллюстрировать и зрительно подкреплять преподносимую информацию. У этих деток очень хорошо развита зрительная память.

Не вводите абстракции раньше времени – толку не будет. Сначала напитайте ребенка основными знаниями о классификациях предметов и явлений – дайте ему базис. Это знания о животных, насекомых, временах года, растениях, продуктах питания, профессиях и т.д. Следите за обогащением лексического словаря по данным темам и правильным употреблением его в грамматических конструкциях. Пополняйте словарь существительными, глаголами, прилагательными в первую очередь. Учите связывать их друг с другом — это одна из речевых проблем у детишек с задержкой.

Стимулируйте речь. Уходите от однотипных простых предложений по строгой схеме расположения его членов. Старайтесь наполнить речью не только занятия, но и быт ребенка. Создавайте благоприятную речевую среду, где звучит вся та лексика, грамматика и фонетика, которую он изучает на данном этапе. Но не перегружайте его лишней информацией. Инструкции давайте четкие и односложные, дополняя их новыми элементами постепенно.

Исправляйте ошибки, но максимально поощряйте правильно выполненные задания. Этот ребенок в два раза больше нуждается в положительной оценке своей деятельности.

Помните, что лучшее понимание и запоминание вызывает материал, наполненный эмоциями, то есть многое зависит от вашего стиля подачи. Я всегда говорю, что детки до 8-10 лет нуждаются в игровой форме обучения, а не в строгой муштре и системе наказаний.

Учите ребенка концентрировать внимание на главном, а потом уже на деталях. Сам он это не умеет. Всегда разъясняйте инструкцию и подкрепляйте ее примером выполнения подобного, чтобы посыл был ухвачен и воспринят.

Не занимайтесь, когда у обоих нет настроения, кто-то не выспался, плохо себя чувствует и т.д. День, когда кажется, что весь мир против тебя, лучше пропустить.

Чередуйте разные виды деятельности, чтобы стимулировать разные функции. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Вы можете неделю учить буквы, рисовать карандашом, складывать пазлы и пирамидки, пересыпать песочек, ставить какой-то звук в речи, а на следующей неделе начать совсем другие занятия, например, определить внимание на лепку, вырезание ножницами, счет, тренировку памяти и внимания, сюжетно-ролевую игру и т.д. Через какое-то время вы начинаете все снова… и обнаруживаете, что ребенок все усвоил!

Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Это вводит его в тревожное состояние и апатию. Учитывайте, не условные нормы данного возраста (хотя именно к ним мы стремимся), а его возможности.

Помогайте ему. Моя дочка до 5 лет даже карандаш не могла нормально держать, но я упорно целый год брала ее руку своей и вкладывала в пальчики карандаш, после чего пробовала калякать разные линии ее рукой, штриховать, обводить и т.д. В итоге, в один прекрасный день она взяла карандаш и начала делать то же самое. Подобный процесс происходил с красками, да, со всем, что связано с мелкой моторикой. Я ее рукой собирала пазлы, мозаику, кубики, пирамидки – долго и упорно, порой до своих собственных слез в подушку по ночам, но есть волшебное слово «надо» — оно для мамы имеет особый смысл. Сейчас ей сложно даются подготовительные прописи (чувствую, будут проблемы с каллиграфией), и мы снова обводим палочки-крючочки вместе)))

Уделяйте ребенку внимание лично, и не только во время занятий. Такие детки в нем очень нуждаются. В противном случае они вредничают, протестуют и всячески доказывают, кто здесь не прав…

Что делать при низком самоконтроле

Что же делать с низким навыком самоконтроля? Просто постепенно учить ребенка управлять своими действиями и эмоциями. Это на самом деле очень важно, так как тянет за собой не только успеваемость, но и коммуникацию с социальной адаптацией. Навыки самоконтроля хорошо формируются, если мы даем ребенку быть самостоятельным и не бежим вперед него выполнять то, что вполне может он сам – с небольшим усилием и нашей помощью. В этом же вопросе очень поможет:

- позволение ребенку делать выбор в некоторых бытовых моментах (что надеть, что съесть);

- игры на самоконтроль наподобие «море волнуется раз», «остановись на хлопок» (ребенок бегает и должен остановиться на один хлопок, на два – остановиться и поднять руки вверх);

- разрешение совершать ошибки, причины которых потом обсуждаются;

- посещение спортивных секций, где в любом случае приходится контролировать свои действия и сосредотачиваться;

- работа в паре (стишок по ролям, игра, диалог в игре – любая парная деятельность);

- занятия с нейропсихологом, психологом, дефектологом;

- умение справляться с негативными эмоциями, чему тоже учит взрослый.

Очень полезно таким детишкам сравнивать свою работу с заданным эталоном. Если самостоятельно это сложно сделать, взрослый указывает на некоторые ошибки, а остальные ребенок ищет сам.

Во время занятий исключите отвлекающие моменты, даже бытовые. Увеличивайте срок на выдачу того или иного материала, так как многим детям с ЗПР требуется в разы больше часов для восприятия и обработки.

Для тренировки памяти, которая является одним из основных базисов, используйте мнемотехники, о которых я обязательно напишу в другой статье. Они позволяют с наглядной опорой усваивать больше информации и правильно раскладывать ее по «ячейкам хранения».

Задания выдаются малыми дозами, дробятся на составляющие относительно навыков и умений конкретного ребенка. Старайтесь задействовать «зону ближайшего развития» лишь на 30% при занятиях, остальное должно быть известно, достаточно легко и понятно.

Не забывайте хвалить его за каждый верный шаг – это придаст уверенности и заложит нужный эмоциональный настрой к следующему занятию. Не позволяйте ему чувствовать себя некомпетентным и «тупым», дабы окончательно не лишить уверенности в своих силах.

Не стыдитесь своего ребенка с его особенностями, не опекайте излишне настойчиво, не вешайте вину на себя, не впадайте в отчаяние и не считайте, что все безнадежно. Будет сложно, но данный диагноз преодолим, если вы прикладываете усилия!

Если какие-то термины вам не известны, используйте словарь научных терминов и узнавайте больше полезной информации!

Источник

Задержка психического развития – патологическое состояние, которое встречается в детском (дошкольном и школьном возрасте). Согласно данным статистики, признаки ЗПР у младших школьников негативно отражаются на успеваемости около 80% учащихся.

Эта статья расскажет о том, что собой представляет задержка психического развития у детей, почему вдруг возникает такая патология, какие зпр у детей симптомы лечение, существуют ли неблагоприятные последствия у ЗПР, как лечить патологию и проводить профилактические мероприятия?

Что представляет собой задержка психического развития у ребёнка

Задержка психического развития (ЗПР) – это патология, при которой развитие малыша не соответствует установленным медицинским параметрам и нормам, находясь на более низком уровне. ЗПР становится причиной нарушения некоторых когнитивных функций детского организма. Например, страдают такие аспекты личности, как эмоциональная и мыслительная сфера, память и внимание.

Почему не все дети развиваются соответственно нормам

Задержка психического развития у детей может проявить себя по нескольким причинам.

Генетическая предрасположенность. Если посмотреть, например, на детей, страдающих синдромом Дауна, то они всегда развиваются медленнее своих сверстников. Проявление этой патологии может быть разным (как лёгкая степень отставания в развитии, так и более серьёзное состояние – умственная отсталость). Существуют и другие типы хромосомных нарушений, сильно влияющих на становление интеллекта в детском возрасте и приобретение ребёнком новых навыков и умений.

Расстройства личности, связанные с аутизмом. Дети-аутисты испытывают большие сложности в общении со своими сверстниками. Происходит это из-за нарушенного восприятия мира. В зависимости от того, какую форму приобретает аутизм (лёгкую или тяжёлую) взаимодействие малыша с социумом либо сильно ограничивается, либо вообще становится невозможным. Природа детского аутизма до сих пор вызывает споры у многих специалистов. Никто из научных деятелей не может однозначно ответить, принадлежит ли аутизм к генетическим патологиям, или же он является психической болезнью.

Родовая травма. Если дитя во время своего внутриутробного развития испытывает состояние гипоксии (хроническая или острая нехватка кислорода), то это негативно отражается на работе его головного мозга. Как результат – после появления на свет возникают проблемы с нормальным психическим развитием у малыша дошкольного и младшего школьного возраста.

Воздействие на организм беременной женщины неблагоприятных факторов становится причиной появления ЗПР у ребёнка. Если в период внутриутробного вынашивания плода женщина принимает сильнодействующие медикаменты, трудиться в условиях вредного производства, употребляет спиртное, наркотики, курит сигареты, или переносит инфекционную болезнь – это не лучшим образом отражается на психическом развитии её будущего малыша.

Психические травмы. Если в раннем детстве ребёнок переносит сильное эмоциональное потрясение, его интеллектуальное развитие может сильно замедлиться или даже «откатиться» далеко назад.

Менее распространенные причины

Соматические болезни. Их влияние на интеллектуальное и психическое здоровье малыша может быть прямым и опосредованным. Если дитя с детства много болеет и постоянно пребывает в больничной палате – это обязательно отразиться на состоянии его психики, навыках и мышлении.

Неблагоприятная психоэмоциональная обстановка внутри семьи. Чтобы дошкольник (школьник) развивался нормально и в соответствии с медицинскими нормами, его нужно окружить атмосферой любви и заботы. Родители должны проявлять много внимания к маленькому обитателю дома. Если же семья, в которой растёт ребёнок, испытывает серьёзные трудности (например, нехватка денег, тяжёлая болезнь кого-то из родителей, отсутствие хорошего жилья, наличие насилия в любом виде (физического либо психологического), наркомания либо алкоголизм у родителей) – это, несомненно, отражается на психическом развитии маленького человека. Если у ребёнка нет врождённых отклонений на психическом уровне, то проживание в неблагополучной семье провоцирует их появление.

Нарушены сенсорные функции в организме ребёнка. Плохая работа органов слуха и зрения мешают малышу познавать окружающий мир. Если устранить проблему глухоты или слепоты не получается, то плохая ситуация с психическим развитием только усугубляется. Ребёнку не хватает имеющихся средств для полноценного взаимодействия и общения с окружающими людьми, поэтому его психическое развитие замедляется.

Педагогическая запущенность. Правильное и соответствующее нормам психическое развитие детей во многом зависит от того, занимаются ли с ними родители, помогают ли познавать окружающий мир и открывать в нём что-то новое, способствуют ли их полноценному и разностороннему развитию и верному воспитанию.

По статистике, лишь 20% родителей читают с ребенком развивающие книжки! А ведь это — залог будущего ребенка!

Современные тенденции показывают, что всё больше детей страдают нарушениями психического развития именно из-за педагогической запущенности. Молодые родители слишком увлечены компьютерными играми, а времени на развитие малыша у них не остаётся.

По сути, все причины отклонений психического развития ребёнка от медицинских норм разделяются на:

- биологические (патологические состояния, которые развиваются в период внутриутробного развития крохи);

- социальные (связанные с условиями жизни ребёнка).

Факторы, приводящие к задержкам психического развития у детей, в конечном итоге влияют на классификацию патологии.

Разновидности задержек психического развития в детском возрасте

| Вид ЗПР | Основные характеристики |

|---|---|

| Конституционная | Главная причина появления конституционных задержек психического развития – генетическая предрасположенность, заболевания наследственного характера. У детей наблюдаются такие признаки, как частые смены настроений, неустойчивые привязанности к чему-либо, патологическая и не всегда уместная непосредственность, наличие поверхностных эмоций, стремление к участию в детских играх в зрелом возрасте. |

| Психогенная | Причинами проявления данного вида патологии являются социальные и психологические факторы. К ним относят неблагоприятные условия проживания, отсутствие достойных условий быта, недостаток внимания со стороны родителей, допускаемые взрослыми серьёзные промахи и ошибки в воспитании, недостаточное количество родительской любви, серьёзные отклонения в духовном развитии. Во всех названных случаях удар приходится на интеллектуальную сферу личности. Ребёнок страдает от эмоциональной нестабильности, психозов и неврозов. Более глубоким следствием всего этого становится психологическая незрелость уже взрослого человека. |

| Соматогенная | Негативные проявления в психическом развитии ребёнка возникают вследствие нарушения функций головного мозга. Их, в свою очередь, порождают инфекционные болезни, перенесённые матерью во время беременности, и их последствия. Такой вид патологии развивается на фоне дистрофий разного уровня тяжести, заболеваний сердечно-сосудистой системы, перенесённых операционных вмешательств, аллергий (протекающих в тяжёлой форме). К последствиям соматогенной ЗПР относятся: капризы без причины; |

| Церебрально-органическая | Появлению такого типа патологий способствуют отклонения в развитии малыша ещё на этапе внутриутробного развития. Если беременная женщина злоупотребляет токсическими веществами, наркотиками, табаком и алкоголем, то риски развития церебрально-органической ЗПР у малыша возрастают. Появлению такой патологии способствуют также родовые травмы. Одновременно с психической незрелостью ребёнок с такой патологией часто страдает от личностной нестабильности и психической неустойчивости. |

Отличия ЗПР от умственной отсталости

Проявление задержек психического развития продолжается обычно до завершения младшего школьного возраста (3-4 класс школы). Если симптомы патологии наблюдаются в старшем возрасте, врачи говорят уже об умственной отсталости. Обе патологии отличаются друг от друга следующими аспектами:

- умственная отсталость вызывает необратимые изменения в интеллектуальной и психической сферах личности, а при ЗПР недоразвитие этих сфер можно скорректировать специальными методиками;

- дети, страдающие задержками психического развития, умеют использовать ту помощь, которую дают им взрослые, и впоследствии применяют полученный опыт при выполнении новых заданий (при умственной отсталости ребёнок такого сделать не сможет);

- у детей с зпр всегда есть желание понять прочитанную информацию, а у крошек с умственной отсталостью оно отсутствует.

Если ребёнку поставлен диагноз «задержка психического развития», отчаиваться не стоит. Сегодня в педагогике и психологии есть много методик для коррекции и устранения детских задержек психического развития задержек.

Получение комплексной помощи позволяет особенным детям и их родителям совместно преодолеть трудный период развития.

Признаки и симптомы задержки психического развития у ребёнка

Задержку психического развития у ребёнка нельзя диагностировать в домашних условиях. Точно определить патологию может лишь опытный врач. Однако есть некоторые особенности, по которым внимательные родители смогут понять, что у их ребёнка – задержка психического развития.

- Ребёнку сложно даётся социализация, он не может полноценно общаться со своими сверстниками, взаимодействовать с ними.

- Дошкольник испытывает трудности в усвоении учебного материала, не может долго удерживать своё внимание на каком-то одном занятии, не концентрируется на объяснениях учителя и постоянно отвлекается.

- Любая неудача для таких детей становится поводом для обиды, возникновения эмоциональной нестабильности, проявления ранимости. Появляется замкнутость в себе, малыши долго помнят разочарования и обиды.

- Умения, которыми быстро овладевают сверстники, малыш с ЗПР осваивает с трудом. Он не может научиться элементарным жизненным навыкам (одевание, приём пищи, совершение гигиенических процедур).

- Ребёнок становится чересчур тревожным, мнительным. Им овладевают необычные страхи, появляется агрессия.

- Развиваются различные нарушения речи.

- У младенцев часто на фоне психических отклонений развития возникают и патологии физического характера. Например, малыш гораздо позднее своих сверстников начинает держать голову, разговаривать, ползать, стоять и осваивать навыки ходьбы.

- Функции памяти, логики и образного мышления у ребёнка с ЗПР развиты слишком слабо, или полностью отсутствуют. Особенно это заметно у детей в 2 года и старше.

Психологические аспекты личности ребёнка с ЗПР

Если ребёнок имеет задержки в психическом развитии, у него наблюдается ряд психологических нарушений.

- Трудности в межличностном общении. Здоровые дети в саду не желают контактировать и вступать во взаимодействие с отстающими ребятами. Ребёнок с ЗПР не хочет взаимодействовать с со своими сверстниками. Дети с ЗПР играют самостоятельно, а на уроках в школе – работают отдельно, ограниченно общаясь с другими младшими школьниками. Однако взаимодействие с детьми, младшими по возрасту, у них происходит успешнее, потому что те их хорошо принимают и понимают. Есть малыши, которые вообще избегают контактов со своими одногодками.

- Нарушения в эмоциональной сфере. Дети с ЗПР психологически лабильны, эмоционально неустойчивы, внушаемы и несамостоятельны. У них присутствуют повышенная тревожность, состояние аффекта, контрастные эмоции, резкие смены настроений, беспокойство. Иногда возникает нездоровая жизнерадостность и внезапный подъём настроения. Дети, страдающие зпр, не могут самостоятельно охарактеризовать своё эмоциональное состояние, и не различают эмоций тех людей, которые их окружают. Склонны к проявлению агрессии. Кроме того, у них наблюдается неуверенность в себе, заниженная самооценка, патологическая привязанность к одному (или нескольким) своим одногодкам.

Осложнения и последствия при задержках психического развития

Основными последствиями при ЗПР у детей становятся негативные перемены в психологическом здоровье малыша. В том случае, когда проблема не поддаётся корректировке, происходит дальнейшее отдаление ребёнка от коллектива, его самооценка существенно снижается. Прогрессирование задержек психического развития становится причиной ухудшения функций речи и письма, сложностей в социальной адаптации.

Особенности диагностики задержек психического развития

Диагностировать задержки психического развития у детей на ранних стадиях очень трудно. Связаны сложности с тем, что специалистам требуется сравнить и проанализировать существующее психическое состояние дошкольника с теми возрастными нормами, которые существуют в медицине.

Перед определением уровня и характера ЗПР проводится врачебный консилиум, в состав которого входят дефектолог, логопед, психолог и психотерапевт.

Они проводят оценку следующих критериев развития маленького пациента:

- речевое развитие;

- восприятие различных окружающих предметов, форм, правильная ориентация в пространстве;

- мышление;

- память;

- изобразительная деятельность;

- умения обслуживать себя самостоятельно, их уровень;

- навыки школьного обучения;

- уровень самосознания и коммуникабельности;

- внимание.

В качестве основных исследовательских методик специалисты применяют шкалу Бейли, тест Денвера и IQ. В качестве дополнительных средств используются инструментальные методики МРТ, КТ и ЭЭГ.

Особенности коррекции и лечения ЗПР в детском возрасте

Чтобы дошкольник, страдающий ЗПР, смог догнать по развитию своих сверстников, ему нужно своевременно поставить точный диагноз, и начать лечебный процесс. Чтобы ребёнок с отклонениями в психическом развитии имел возможность посещать нормальную, а не коррекционную школу, его родители должны заручиться поддержкой психолога, психиатра, логопеда (а иногда – и психотерапевта), сформировав с ними общую и единую команду. Для успешной коррекции ЗПР часто применяется комплексный подход, с использованием гомеопатических и медикаментозных средств.

Основная нагрузка при лечении ЗПР ложиться на плечи родителей особенного ребёнка. Главный упор делается на исправление нарушений на психолого-педагогическом уровне. Процедура способствует улучшению эмоционально-коммуникативных и когнитивных функций.

После обнаружения у детей симптомов ЗПР, лечение назначается врачом по комплексным методикам. С малышом занимаются логопед, психолог, невролог и дефектолог.

Иногда психокоррекция не даёт положительных результатов, поэтому медики рекомендуют для достижения стойкого результата подкрепить психокоррекцию медикаментозной терапией, основу которой составляют ноотропные препараты.

Коррекция ЗПР медикаментами предусматривает применение следующих лекарственных препаратов:

- гомеопатические лекарства (в том числе – Церебрум Композитум);

- антиоксидантные составы (Цитофлавин, Мексидол);

- Глицин;

- Аминалон, Пирацетам;

- Витамины и витаминные комплексы (Магне В6, Мультивит, компоненты группы В);

- лекарственные составы общетонизирующего действия