Бедность и развитие ребенка маслинский

Низкий уровень образования и доходов родителей может влиять на языковой багаж детей. Отсутствие у родителей времени или желания разговаривать с детьми о сложных вещах сказывается на развитии речи, мешает хорошо учиться в школе, а в перспективе — и преуспеть в жизни. Преодолеть воздействие неблагополучного семейного «бэкграунда» можно. Чтобы обеспечить детям социальный лифт, родителям нужно активнее заниматься с ними, рассказал научный сотрудник лаборатории «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Кирилл Маслинский.

Оценивать речь детей исключительно по шкале «лучше — хуже», «богаче — беднее» было бы неправильно, в этом скрывается потенциальный источник дискриминации. Разница лежит не в количественной, а в качественной плоскости, подчеркивает исследователь. Дети бедных и малообразованных родителей и дети образованных и состоятельных пар одинаково полноценно осваивают язык, но по-разному к нему относятся и по-разному его используют. Однако суровая реальность такова, что зачастую педагоги и психологи оценивают речь детей, в чем-то непохожую на их собственную, именно в количественном измерении, как «менее развитую». Причем обычно безотносительно к тому, в каких обстоятельствах проводилось тестирование (то есть стресс, к примеру, и состояние психологического ступора, нередко заставляющего детей отвечать односложно и косноязычно, никак не учитываются).Между тем, оценка речи по единственному критерию может напрямую негативно сказаться на социальных шансах детей.

Однако рецепт того, как дать детям те же преимущества в использовании языка, которые с рождения доступны детям образованных и богатых родителей, вполне прост.

Язык и интеллект ребенка быстрее развиваются, когда родители много и часто разговаривают с ним, эмоционально откликаются на его запросы и уделяют время совместным занятиям: чтению книг, играм, походам в театры и музеи и пр. Но нередко свойственная низкоресурсным группам «немота» общения в семье — редкий обмен репликами, невнимание к вопросам ребенка, а также авторитарный стиль общения, мешают детям накапливать и активно пользоваться лексическим, синтаксическим и стилистическим богатством родного языка.

В результате плохое владение речью создает риски воспроизводства неблагополучия, когда дети повторяют судьбу малообразованных и бедных родителей. Об этом Кирилл Маслинский рассказал в главе «Язык и бедность», недавно вышедшей книги «Бедность и развитие ребенка» (Москва, 2015 год) под общей редакцией Даниила Александрова, Валерии Иванюшиной и Кирилла Маслинского. В главе также рассматривается вопрос о том, как развить речь ребенка и тем самым обеспечить ему лучшее будущее. Работа представляет собой обзор по материалам западных исследований.

Статус родителей — не «приговор», но значимый фактор

Прямую зависимость уровня владения языком у ребенка от социально-экономического статуса (СЭС) его родителей едва ли можно считать аксиомой — ситуации бывают разными. В конце концов, способности самого ребенка могут победить любой социально-экономический «фатум». Тем не менее, сложно отрицать, что ряд составляющих СЭС влияют на речевое развитие ребенка довольно сильно. Это уровень образования родителей, их доход, характер занятости и культурный капитал. От этих факторов зависит организация домашней среды, которая или помогает успешному обучению, или нет.

Кирилл Маслинский напоминает результаты исследования американских ученых Бетти Харт и Тодда Рисли, опубликовавших двадцать лет назад статью «Значимые различия в повседневном опыте американских детей раннего возраста» (Hart B., Risley T. R. Meaningful differences in the everyday experience of young American children. — Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing, 1995). Они наблюдали разрыв в скорости роста активного словаря маленьких детей из бедных малообразованных семей и детей высокоресурсных родителей. Для проекта были отобраны 42 семьи их трех социальных слоев: те, которые живут на пособия, средний — рабочий класс и высокостатусные профессионалы. В семьях проводились включенные наблюдения.

Ученые выделили пять переменных, характеризующих категории значимого семейного опыта (significant family experience), которые получают дети в процессе общения с родителями. Среди них — богатство лексики (разнообразие слов, которые слышал ребенок), тон и стиль общения (процент «приказов»), «символический опыт» (процент называния имен, отношений, отсылок к прошлому) и отзывчивость родителей (процент реакций на реплики ребенка). Регрессионный анализ показал, что эти пять производных вместе объясняли 60% различий в результатах тестов для детей в трехлетнем возрасте. Между семьями, живущими на пособие, и семьями профессионалов проявился контраст: ребенок родителей с низким статусом получал в несколько раз меньше опыта в рамках каждой из пяти выделенных категорий, чем ребенок из обеспеченной семьи. Таким образом, это не просто переменные, различающие социальные классы, но аспекты стиля воспитания, существенно влияющие на развитие детей, заключили исследователи.

Важны количество слов и тон общения

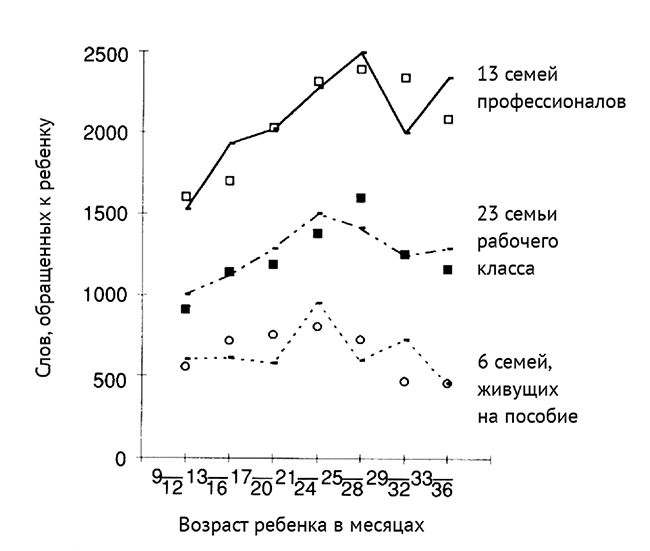

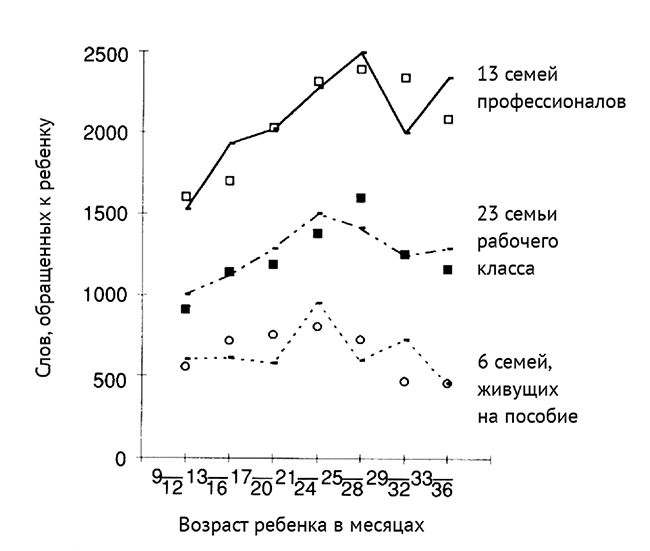

Объем коммуникации с ребенком оказался ключевой переменной в работе Харт и Рисли. В семьях профессионалов время общения с ребенком было в среднем в 1,5 раза выше, а объем речи, обращенной к ребенку, в среднем вдвое больше, чем в семьях, живущих на пособие (рис. 1). По оценке авторов статьи, к трехлетнему возрасту дети из семей профессионалов услышали более 30 млн слов, дети рабочих — 20 млн слов, дети из семей, живущих на пособие, – 10 млн слов.

Рисунок 1. Среднее число слов, обращенных к ребенку родителями разных социальных групп

Источник: глава К. Маслинского «Язык и бедность» из книги «Бедность и развитие ребенка».

Важен и такой момент, как степень авторитарности в общении с ребенком. Речь родителей всегда в той или иной степени насыщена императивами, однако у низкоресурсных матерей и отцов она более авторитарна: за счет уменьшения общего количества реплик возрастает доля директив среди них. Родители же, больше беседующие со своим ребенком, увеличивают объем коммуникации за счет недирективного общения.

Кирилл Маслинский обратил внимание на факторы, которые могут способствовать активному развитию речи ребенка. Один из них – игра. В ряде исследований показано, что матери из групп со средним статусом по сравнению с низкоресурсными матерями чаще использовали ситуацию игры в целях обучения языку: они называли или комментировали объекты, находящиеся в поле зрения ребенка.

Еще более эффективно стимулирует развитие речи чтение книг. Читая ребенку, мать говорит больше, ее речь лексически богаче и синтаксически сложнее. «Ситуация чтения ослабляет влияние социального статуса: показатели речи матерей с низким статусом приближаются к показателям матерей с более высоким статусом», – указывает Маслинский.

Также вклад в языковой багаж ребенка может вносить телевизионная речь. Это происходит благодаря познавательным передачам, в которых акцентируются новые слова и понятия, объясняется их смысл. В то же время, если просмотр телевизора вытесняет собой другие коммуникативные ситуации, он оказывается вредным для развития речи ребенка.

Нужно следить за фокусом внимания ребенка

Пути развития речи зависят от поведения матери с самого раннего возраста, когда ребенок только-только начинает осваивать первые слова. Для западной культуры более характерно, что мать следит за фокусом внимания ребенка. В ряде неевропейских культур преобладают ситуации, где внимание матери и ребенка сфокусировано на общем предмете. Так или иначе, частота, с которой дети вовлекаются в ситуации совместного внимания, может влиять на развитие речи. «Если мать следит за фокусом внимания ребенка, а не перенаправляет его внимание, быстрее растет его активный словарь», – пишет Маслинский.

Таким образом, стиль воспитания ребенка, методы общения с ним существенно влияют на его речевое развитие и успех в будущем. Характер общения в семье либо нивелирует негативные эффекты социально-экономического статуса родителей, либо «резонирует» с ним. В первом случае для ребенка возрастают возможности социального лифта, во втором — предопределяют воспроизводство бедности.

См. также:

Уровень развития территории влияет на успехи школьников

Родители нацеливают детей на успех в профессии

Антишкольные настроения зависят от ближайшего окружения

Интернет добавил языку экспрессии

Автор текста:

Соболевская Ольга Вадимовна,

18 сентября, 2015 г.

Источник

Вып. 1. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.

Добавлено: 27 октября 2012

Емельянова М. А., Скворцов А. А., Зайкова А. В. и др. В кн.: X Всероссийский съезд неврологов с международным участием. Материалы съезда. Н. Новгород: Всероссийское общество неврологов, 2012. С. 476-476.

Описываются основные структурные компоненты современной нейрокогнитивной модели психических процессов – модели двойного маршрута.

Добавлено: 25 июля 2012

Гайдукова Т. М. В кн.: Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах (материалы Межфакультетской научно-методической конференции). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 278-286.

В статье рассматриваются значения цветов, выбранных партиями Германии для манифестации своих идей и идеалов, их обозначение и использование в немецком языке.

Добавлено: 30 октября 2012

Ивлева Е. А. Вопросы экономических наук. 2011. № 3. С. 6-11.

В данной статье речь идет о роли государства и домохозяйства в росте благосостояния населения. Рассмотрены некоторые аспекты исследований ученых экономистов в этой области.

Добавлено: 10 сентября 2012

Мукомель В. И. Демоскоп Weekly. 2011. № 479-480.

В статье рассмотрены вопросы миграции и миграционной политики в России с точки зрения СМИ и общественного мнения.

Добавлено: 10 сентября 2013

Сочи: СГУ, 2012.

Основой отбора материалов сборника являлось изучение и развитие инновационных подходов в экспериментальной психологии и психологии общих способностей , разрабатываемых В.Н. Дружининым.

Добавлено: 22 марта 2013

Под редакцией: Т. Н. Синеокова Вып. 3. Н. Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2008.

Третий выпуск сборника «Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности» посвящен методологическим и лингводидактическим проблемам разговорной речи. В сборнике публикуются результаты исследований преподавателей, аспирантов и студентов, участвующих в работе Лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. В сборнике представлены также работы ученых из Владикавказа, Волгограда и Челябинска. Материалы сборника могут найти практическое применение в преподавании теории и практики иностранного языка, теории и практики перевода, курсов психолингвистики, когнитивной лингвистики, социолингвистики, лингвокриминалистики, теории межкультурной коммуникации.

Сборник предназначен для исследователей-филологов, преподавателей высших учебных заведений и школ, переводчиков, аспирантов, студентов факультетов иностранных языков, филологических и переводческих факультетов.

Добавлено: 6 июля 2012

Lokshin M., Fong M. Policy Research Working Paper. WPS. World Bank Group, 2000. No. 2400.

The authors model the household demand for child care, the mother’s participation in the labor force, and her working hours in Romania. Their model estimates the effects of the price of child care, the mother’s wage, and household income on household behavior relating to child care and mothers working outside the home. They find that: Both the maternal decision to take a job and the decision to use out-of-home care are sensitive to the price of child care. A decrease in the price of child care can increase the number of mothers who work and thus reduce poverty in some households. The potential market wage of the mother has a significant positive effect on the decision to purchase market care and the decision to engage in paid employment. The level of household nonwage income has little effect on maternal employment and the demand for child care. In addition to facilitating women’s work, kindergartens and cr�hes appear to provide educational and social benefits for children. Close to half the children in these facilities have mothers who do not work. Further research is needed to assess the cost and nature of these benefits and to determine the appropriate roles for the private and public sectors in providing, financing, and regulating such services for working and nonworking mothers.

Добавлено: 13 ноября 2012

Под редакцией: Ж. Тощенко М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

В книге на основе данных социологических исследований раскрываются характеристики современного российского общества (проблемы цивилизационного выбора, динамики социальной структуры и т.д.), а также анализируются перспективы отечественной социологии

Добавлено: 15 февраля 2014

Вып. 1. М.: Некоммерческая исследовательская служба «Среда», 2011.

Сборник «Непосредственные вопросы» включает пресс-релизы всероссийских репрезентативных опросов (полевые работы ФОМ, Омнибус-Пента, выборка 1500 человек) с комментариями представителей духовенства, журналистов, общественно известных людей и представителей научного сообщества.

Добавлено: 7 февраля 2013

Чадова Т. А. Социологические исследования. 2010. № 11. С. 74-83.

Статья посвящена проблемам социальной защищенности опекунских семей в г. Москве. На базе данных социологического исследования и материалов интервью выявлены мотивы, побуждающие людей брать детей-сирот под свою опеку; определены источники доходов опекунских семей; проведена оценка рисков бедности и уровня доступа таких семей к базовым социальным услугам.

Добавлено: 3 октября 2012

Даниэль М. А., Зеленков Ю. Г. В кн.: Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая–3 июня 2012 г.). В 2 томах. Т. 1: Основная программа конференции. Вып. 11. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2012. С. 112-121.

В статье обсуждается использование Национального корпуса русского языка для социолингвистических исследований. Предлагается использовать имеющуюся в Устном корпусе разметку по полу говорящего в качестве основы для статистического анализа различий между речью мужчин и женщин. Подробно обсуждаются результаты одного направления анализа — сравнительная длина высказываний (реплик) мужчин и женщин, измеренная в количестве словоформ. Обнаружена статистическая значимость различий по этому параметру между мужчинами и женщинами в публичной коммуникации — мужчины говорят больше женщин — при отсутствии статистически значимых различий в частной коммуникации. Также значимым оказывается пол адресата, причем корреляция снова носит существенно разный характер в подкорпусе публичной и частной речи. В частной коммуникации реплики говорящего оказываются несколько длиннее в разговоре с человеком того же пола; в публичной коммуникации реплики говорящего оказываются существенно длиннее при обращении к женщине, чем к мужчине, вне зависимости от пола говорящего. Эти выводы хорошо согласуются с результатами гендерных исследований в западной социолингвистике: различия между мужской и женской речью не абсолютны, но зависят от ситуации общения; публичный дискурс является ареной языкового соревнования, в котором преимущество остается за мужчинами, в то время как в частной коммуникации соревновательность исчезает.

Добавлено: 3 октября 2012

Lokshin M., Klytchnikova I. Policy Research Working Paper. WPS. World Bank Group, 2007. No. 4217.

Projects and reforms targeting infrastructure services can affect consumer welfare through changes in the price, coverage, or quality of the services provided. The benefits of improved service quality-while significant-are often overlooked because they are difficult to quantify. This paper reviews methods of evaluating the welfare implications of changes in the quality of infrastructure services within the broader theoretical perspective of welfare measurement. The study outlines the theoretical assumptions and data requirements involved, illustrating each method with examples that highlight common methodological features and differences. The paper also presents the theoretical underpinnings and potential applications of a new approach to analyzing the effects of interruptions in the supply of infrastructure services on household welfare.

Добавлено: 13 ноября 2012

Lezhnina Y. P. Sociological Research. 2011. Vol. 50. No. 2. P. 13-31.

В статье анализируется, какие социально-демографические характеристики оказывают наибольшее влияние на уровень жизни россиян; рассматриваются факторы, определяющие уровень потребления, а также, ухудшающие позиции на рынке труда. Даны характеристика изменения положения социальных групп в условиях кризиса и прогноз дальнейшего опережающего ухудшения ситуации в этих группах с превращением их в зоны застойной малообеспеченности и бедности.

Добавлено: 10 октября 2012

El laithy H., Lokshin M., Benerji A. Policy Research Working Paper. WPS. World Bank Group, 2003. No. 3068.

After a decade of slow economic growth Egypt’s rate of growth recovered in the late 1990s, averaging more than five percent a year. But the effect of this growth on poverty patterns has not been systematically examined using consistent, comparable household datasets. In this paper, the authors use the rich set of unit-level data from the most recent Egyptian household surveys (1995-96 and 1999-2000) to assess changes in poverty and inequality between 1995 and 2000. Their analysis is based on household-specific poverty lines that account for the differences in regional prices, as well as differences in the consumption preferences and size and age composition of poor households. The results show that average household expenditures rose in the second half of the 1990s and the poverty rate fell from 20 percent to less than 17 percent. But, in addition to the ongoing divide in the urban-rural standard of living, a new geographical/regional divide emerged in the late 1990s. Poverty was found predominantly among less-educated individuals, particularly those working in agriculture and construction, and among seasonal and occasional workers. These groups could suffer the most from the slowing economic growth evident after 1999-2000.

Добавлено: 13 ноября 2012

Margarita Kuleva. Humanities. HUM. Basic Research Programme, 2015. No. 85.

Добавлено: 3 февраля 2015

Гимпельсон В. Е. Проблемы рынка труда. WP3. Высшая школа экономики, 2002. № 01.

Добавлено: 26 марта 2013

Ч. 1. М.: Энергоатомиздат, 2011.

Добавлено: 7 февраля 2013

Козырин А. Н. Гражданин и право. 2010. № 11. С. 14-22.

В статье рассмотрены понятие и общие начала государственной политики Российской Федерации в области образования. Подробно охарактеризованы такие принципы, закрепленные в Законе РФ «Об образовании», как гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, единство федерального культурного и образовательного пространства, общедоступность образования, его светский характер, свобода и плюрализм в образовании, а также демократический, государственно-общественный характер управления образованием и автономность образовательных учреждений.

Добавлено: 6 октября 2012

Avdasheva S. B., Goreyko N., Pittman R. World Competition: Law and Economics Review. 2012. Vol. 35. No. 2. P. 245-268.

В 2006 году в российском антимонопольном законодательстве появилась норма о коллективном доминировании. С помощью нее антимонопольный орган предпринял очередную попытку решения проблемы выявления и доказывания параллельного поведения компаний на концентрированных рынках. Среди экспертов были как сторонники, так и противники этой нормы. В данной статье рассмотрена практика применения нормы о коллективном доминировании с момента ее принятия по сегодняшний день. Особое внимание уделяется крупнейшим делам по нефтяным компаниям. В работе анализируются ограничения и сложности применения данной нормы, а также рассматриваются альтернативные способы преследования компаний за поведение, ограничивающего конкуренцию, на концентрированных рынках.

Добавлено: 30 октября 2012

Гимпельсон В. Е. Проблемы рынка труда. WP3. Высшая школа экономики, 2002. № 05.

Добавлено: 26 марта 2013

Aistov A. Education. EDU. Высшая школа экономики, 2012. No. 5.

Исследование посвящено оценке сигнальной роли образования на российском рынке труда. В первой части рассмотрены две хорошо известные гипотезы скрининга. Согласно одной из них система образования является идеальным фильтром людей с разными способностями, отсеивая низкопроизводительных работников. При этом образование само по себе не увеличивает производительность человека, а дает ему лишь возможность сигнализировать о своих «природных» способностях, используя сертификат о полученном образовании (прохождении через фильтр). Вторая гипотеза допускает, что производительность может расти в процессе обучения, тем не менее, основной целью получения образования является приобретение сертификата для его последующего использования в качестве сигнала о производительности. Согласно информационной теории образовательные сигналы используются наемными работниками в процессе найма на работу. Процесс, при котором кто-либо использует информацию об образовании работника для получения информации о его производительности, в рамках данного исследования называется скринингом. Работодатели и другие категории самозанятых обычно не подвергаются скринингу на рынке труда, поэтому их частная отдача на образование является отдачей на человеческий капитал (под «частной» имеется ввиду не отдача для общества). Сравнение частных отдач на образование наемных работников и самозанятых показывает разницу отдач на сигнал и человеческий капитал. Другим способом измерения эффектов сигналов на рынке труда является рассмотрение динамики частной отдачи на образование с ростом внутрифирменного стажа наемного работника. Это помогает понять, важны ли сигналы в процессе всего времени работы в фирме, или только в процессе найма? В ходе исследования используются оценки уравнений Минсеровского типа на данных RLMS-HSE и NOBUS. На основе этой информации не удалось получить статистически значимых различий отдач на сигналы и человеческий капитал в России. Обнаружено лишь (в терминах информационной теории), что отдача на сигнал для мужчин в среднем убывает с ростом внутрифирменного стажа, для женщин – преобладает рост.

Добавлено: 15 мая 2012

Черных А. И. Политическая теория и политический анализ. WP14. Высшая школа экономики, 2012. № 03.

Анализ современного общества, пронизанного медиа, ведется с позиций этнометодологического подхода и представляет собой попытку ответа на кардинальный вопрос: что представляют собой наблюдаемые упорядоченности событий, транслируемых массовыми посредниками. Исследование ритуалов идет по двум основным направлениям: во-первых, в организационно-производственной системе медиа, ориентированной на постоянное воспроизводство, в основе которого лежит трансмиссионная модель и различение информация/неинформация и, во-вторых, в анализе восприятия этих сообщений аудиторией, представляющей собой реализацию ритуальной, или экспрессивной, модели, результатом которой является разделенный опыт. Это и означает ритуальный характер современных медиа.

В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 10-01-0009 «Медиаритуалы», реализованного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2010-2012 гг.

Добавлено: 3 мая 2012

Новичков Н. В. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 4. С. 22-30.

Данная статья раскрывает понятия политического управления и культурной политики, их сущность и содержание с точки зрения тенденций развития постиндустриального общества. В частности, обозначено, что культурная политика в настоящее время является основой всей региональной политической деятельности. В статье отмечено, что регионы могут получить значительные конкурентные преимущества в случае успешной реализации культурной политики, что может заложить основу для развития всей новой экономики.

Добавлено: 13 сентября 2012

Яковлев А. А. Общественные науки и современность. 2008. № 4. С. 21-37.

Добавлено: 22 сентября 2012

Под науч. редакцией: А. Михайлов Вып. 14. М.: Социологический факультет МГУ, 2012.

Статьи данного сборника написаны на основе докладов, сделанных в 2011 г. на социологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова на заседании XIV Междисциплинарного ежегодного научного семинара «Математическое моделирование социальных процессов» им. Героя Социалистического труда академика А.А. Самарского.

Издание предназначено для научных сотрудников, преподавателей, учащихся вузов и научных учреждений РАН, интересующихся проблемами, разработкой и внедрением методологии математического моделирования социальных процессов.

Добавлено: 14 марта 2013

Аистов А. В., Леонова Л. А. ÐаÑÑнÑе Ð´Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ð»Ð°Ð±Ð¾ÑаÑоÑии колиÑеÑÑвенного анализа и моделиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñкономики. P1. ÐижегоÑодÑкий Ñилиал ÐÐУ ÐШÐ, 2010. â Р1/2010/04.

В работе проанализированы факторы выбора статуса занятости (на основе данных Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения 1994-2007 гг.). Проведенный анализ не отвергает предположение о вынужденном характере неформальной занятости. В работе также исследовалось влияние статуса неформально занятого на удовлетворенность жизнью. Показано, что неформально занятые, в среднем, более удовлетворены жизнью по сравнению с официально оформленными работниками.

Добавлено: 21 мая 2012

Источник